Geopolitik und Moral

In vielen politischen Kreisen im Westen hat der Begriff „Geopolitik“ einen schlechten Ruf. Das Wort „Geopolitik“ ruft Bilder von imperialen Manövern, zynischem Realismus und roher Gewalt hervor. Im politischen Diskurs, insbesondere in Europa und den Vereinigten Staaten, ist „Geopolitik“ das, was die anderen tun. Es ist ein Etikett, das für Russlands Ambitionen, Chinas Neue Seidenstraße oder Irans regionalen Einfluss reserviert ist. Der Westen hingegen, so die gängige Erzählung, spielt solche Spiele nicht. Der Westen handele nicht aus Interesse, sondern aus Prinzip, nicht aus Machtgier, sondern aus Pflichtbewusstsein, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Der Westen befreit — er erobert nicht. Der Westen verteidigt — er provoziert nicht. Der Westen steht auf der Seite der Moral, während seine Gegner von Machtgier, territorialem Ehrgeiz und historischer Rachsucht getrieben sind. Der Westen sei idealistisch und wertorientiert, die Gegner des Westens sollen vom geopolitischen Kalkül besessen sein.

Diese Dichotomie ist zweifellos sehr angenehm für das Selbstwertgefühl vieler Bürger in Europa und Amerika, die auch davon zutiefst überzeugt sind, dass der Westen jetzt mal endlich fest auf der Seite des Guten ist. Eine solche Weltanschauung ist aber nicht nur irreführend, sondern schlechthin gefährlich. Sie fördert moralische Selbstzufriedenheit in westlichen Gesellschaften und gefährlichen Übermut in der westlichen Politik. Sie macht Gesellschaften blind für die strukturellen Kräfte und strategischen Interessen, die ihre eigenen Regierungen antreiben. Und vor allem birgt sie die Gefahr, Konflikte wie den Krieg in der Ukraine zu eskalieren, die mit weniger Hochmut und mehr Ehrlichkeit leicht vermeidbar gewesen wären.

Die Geopolitik entstand Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts als Versuch, die Machtverhältnisse zwischen Staaten im Lichte geographischer Gegebenheiten zu analysieren und zu erklären. Früh einflussreiche Theoretiker wie Friedrich Ratzel in Deutschland und Halford Mackinder in Großbritannien legten die Grundlagen für ein Denken, das politischen Einfluss, Ressourcenverteilung und territoriale Kontrolle in engem Zusammenhang mit Raum und Lage betrachtete. Geopolitik verstand sich dabei als Wissenschaft strategischer Raumordnung, in der sich Geschichte, Geographie und Staatsmacht wechselseitig durchdrangen. In den 1930er- und 1940er-Jahren wurde diese Denkweise jedoch von der nationalsozialistischen Ideologie instrumentalisiert. Insbesondere Karl Haushofer, ein zentraler Vertreter der sogenannten „deutschen Geopolitik“, lieferte mit seinen Konzepten von Großräumen und Lebensraum eine pseudowissenschaftliche Legitimation für Expansion, Krieg und Unterwerfung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff „Geopolitik“ deshalb lange Zeit mit Misstrauen betrachtet und in weiten Teilen Europas weitgehend gemieden.

Trotz dieser historischen Belastung hat sich die geopolitische Logik nie ganz aus der internationalen Politik zurückgezogen. Auch im Westen, der sich nach außen hin auf Menschenrechte, liberale Werte und multilaterale Prinzipien beruft, ist das geopolitische Denken in Wahrheit höchst lebendig. Westliche Staaten verfolgen strategische Interessen, sichern Seewege, Energiequellen und Einflusszonen, bauen Militärbasen entlang zentraler Handelsrouten und agieren gezielt, um aufstrebende Mächte wie China oder Russland einzuhegen. Auch humanitäre Interventionen, diplomatische Allianzen oder Sanktionen lassen sich oft nicht ohne geopolitischen Kontext verstehen. Während die Rhetorik sich gewandelt hat, bleibt das geopolitische Kalkül eine stille Konstante im außenpolitischen Handeln westlicher Demokratien.

Das moralische Alibi des Westens

Die westliche moralische Erzählung erreichte mit dem Krieg in der Ukraine ihren Höhepunkt. Von den ersten Tagen der russischen Invasion im Februar 2022 an stellten die Medien und politischen Eliten in Europa und Nordamerika den Konflikt in fast biblischen Begriffen dar: Russland als ewiger Aggressor, die Ukraine als unschuldiges Opfer, und der Westen als rechtschaffener Beschützer der internationalen Ordnung. Diese Darstellung ermöglichte eine außergewöhnliche Mobilisierung von öffentlicher Meinung, militärischer Hilfe und wirtschaftlichen Sanktionen. Aber sie erstickte auch jede Debatte. Jeder Hinweis darauf, dass die NATO-Erweiterung zur Krise beigetragen haben könnte, jeder Vorschlag von Verhandlungen oder Zugeständnissen an Moskau, wurde als Beschwichtigung, Verrat oder gar Hochverrat gebrandmarkt.

Dabei waren die russischen Forderungen vor dem Krieg nicht imperialer Natur. Moskau forderte nicht die Zerschlagung der Ukraine, noch bestand es darauf, ein Marionettenregime in Kiew einzusetzen. Die zentrale Forderung war, dass die Ukraine neutral bleibt — konkret, dass sie der NATO nicht beitritt. Diese Forderung, ob man ihr nun zustimmt oder nicht, war weder irrational noch beispiellos. Sie spiegelte das langjährige strategische Anliegen einer Großmacht wider, die sich durch Einkreisung bedroht sah. Die USA würden keine chinesischen Militärbasen in Mexiko dulden; Russland würde keine NATO-Stützpunkte in der Ukraine akzeptieren. Es ging nicht um Moral — es ging um klassische Sicherheitslogik. Im Westen wollte man aber davon nichts wissen.

Bemerkenswert ist nicht, dass Russland diese Forderung stellte, sondern dass der Westen sie so stolz zurückwies, selbst wenn das bedeutete, die Ukraine zu opfern. In den Worten von Wendy Sherman, die 2021 stellvertretende US-Außenministerin war:

Die USA würden „niemandem erlauben, die offene Tür der NATO zuzuschlagen. Wir haben klar gesagt: Wir treffen keine Entscheidungen für andere Länder. Wir werden nicht zustimmen, dass ein Land ein Vetorecht gegenüber einem anderen Land hat, wenn es um die Mitgliedschaft im NATO-Bündnis geht“.

Wendy Sherman

Oder mit den Worten des damaligen NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg in seinem Bericht vor einem Ausschuss der Europäischen Union im September 2023, als er von Russlands Angebot an die NATO vor dem Krieg sprach:

„Der Hintergrund war, dass Präsident Putin im Herbst 2021 erklärte und tatsächlich einen Vertragsentwurf schickte, den die NATO unterzeichnen sollte, um zu versprechen, dass es keine weitere NATO-Erweiterung geben wird. Das war es, was er uns schickte. Und es war eine Vorbedingung dafür, nicht in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich haben wir das nicht unterschrieben“.

Jens Stoltenberg

Das Prinzip der ukrainischen Souveränität — einschließlich des hypothetischen Rechts auf NATO-Beitritt — wurde als heilig behandelt, selbst wenn das Festhalten an diesem Prinzip Krieg bedeutete. In dieser Sichtweise wog das abstrakte moralische Recht der Ukraine schwerer als die konkreten Risiken von militärischem Konflikt, wirtschaftlicher Verwüstung und zehntausenden Toten.

Das ist keine Moral. Das ist moralischer Absolutismus — eine starre, ideologische Haltung, die Konsequenzen ignoriert zugunsten von Dogmen. Es ist das genaue Gegenteil von Klugheit, die in jeder ernsthaften ethischen und politischen Tradition eine Kardinaltugend ist.

Realpolitik unter falscher Flagge

Diese Haltung als „moralisch“ zu bezeichnen, heißt, die Rolle der Moral in der Politik misszuverstehen. In Wirklichkeit ist Moral in den internationalen Beziehungen relativ, bedingt und strategisch. Sie wird herangezogen, wenn sie nützlich ist, und ignoriert, wenn sie stört. Die USA und Europa verteidigen Menschenrechte im Iran, ignorieren sie aber in Saudi-Arabien. Sie kritisieren den chinesischen Autoritarismus, wollen aber in China mehr Waren verkaufen. Sie verurteilen Kriegsverbrechen durch Russland, schweigen aber über zivile Opfer von NATO-Operationen in Libyen oder US-Drohnenangriffe in Pakistan.

Diese Selektivität ist kein Zufall. Sie spiegelt Interessen wider, keine Werte. Der Westen beruft sich nicht auf Moral, um sich leiten zu lassen, sondern um sein Handeln zu rechtfertigen — um Macht unter dem Deckmantel von Prinzipien zu legitimieren. Es ist, kurz gesagt, Realpolitik unter falscher Flagge.

Die Tradition der Realpolitik — berühmt geworden durch Machiavelli und Bismarck — ging davon aus, dass Staaten im Sinne ihrer eigenen Sicherheit und Macht handeln. Moral spielt nur insofern eine Rolle, als sie diesen Zielen dient. Diese Tradition war hart, aber ehrlich. Die heutige westliche Variante ist gefährlicher, weil sie unehrlich ist. Sie weigert sich anzuerkennen, dass auch sie Interessen verfolgt — dass auch der Westen ein geopolitischer Akteur ist.

Betrachten wir die US-Invasion im Irak 2003. Sie wurde als moralischer Kreuzzug gegen Tyrannei und Massenvernichtungswaffen verkauft. In Wirklichkeit war sie ein strategisches Manöver zur Umgestaltung des Nahen Ostens. Der Krieg führte zu Hunderttausenden Toten, zur Destabilisierung der Region und zum Aufstieg des IS. Doch kaum ein westlicher Politiker musste dafür die Verantwortung übernehmen. Niemand hat sich dafür entschuldigt. Die USA und die anderen Länder der Koalition der Willigen haben dem Irak keine Reparationen gezahlt. Warum? Weil die amerikanische und europäische Öffentlichkeit allzu bereit war, das moralische Alibi zu akzeptieren. Der Irakkrieg mag ein tragischer Fehler gewesen sein, der direkt zum Tod von Hunderttausenden von Menschen geführt hat, aber wir sind immer noch die Guten, so scheint die Denkweise gewesen zu sein. Wen interessieren schon ein paar rückständige Muslime?

Oder der Fall Libyen 2011. Die NATO intervenierte, um einen angeblichen Völkermord in Bengasi zu verhindern. Das wahre Ziel war ein Regimewechsel. Das Ergebnis war Staatszerfall, Bürgerkrieg und eine Migrationskrise, die Europa bis heute belastet. Auch hier wurde der Eingriff mit Menschenrechten begründet — aber seine Folgen waren alles andere als human.

Der Tugendkult und die Auslöschung der Komplexität

Eines der beunruhigendsten Merkmale des westlichen Moraldiskurses ist seine Nivellierung von Komplexität. Im Namen einer angeblichen moralischen Klarheit wird jede Nuance ausgelöscht. Konflikte werden zu moralischen Theaterstücken: Gut gegen Böse, Freiheit gegen Tyrannei. Diese manichäische Darstellung ist intellektuell faul und politisch komplett verantwortungslos.

Der Krieg in der Ukraine ist ein Paradebeispiel. Von Anfang an wurden die westlichen Gesellschaften aufgefordert, den Konflikt als eindeutigen Fall von Aggression versus Widerstand zu betrachten. Kein Raum für Diskussionen über die Geschichte der NATO-Erweiterung, die Rolle des Maidan-Aufstands 2014 oder das Schicksal der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass. Wer solche Themen aufwarf, galt schnell als „Putinversteher“ und seine Argumente wurden im besten Fall als irrelevant, im schlimmsten Fall als verrückt dargestellt.

Doch die Geschichte des Ukraine-Krieges begann nicht 2022. Die Saat des heutigen Krieges wurde in den 1990er Jahren gelegt, als sich die USA und ihre Verbündeten entschieden, die NATO nach Osten zu erweitern — trotz klarer Zusagen an Gorbatschow. Heute wird allein die Vorstellung eines Versprechens, die NATO nicht zu erweitern, als bloße Erfindung der russischen Propaganda abgetan, obwohl Zeugenberichte etwas anderes nahelegen. Selbst Persönlichkeiten wie George Kennan und Henry Kissinger — keine Pazifisten — warnten davor, dass die NATO an Russlands Grenzen eine Reaktion hervorrufen würde. Ihre Warnungen wurden bewusst ignoriert.

Die westlichen Eliten gingen davon aus, dass Russland zu schwach oder zu gespalten sei, um Widerstand zu leisten. Sie nahmen an, dass die Welt nach dem Kalten Krieg unipolar sei, dass die USA und ihre Verbündeten die Weltordnung nach ihrem Bild formen könnten. Dieser Hochmut war nicht nur strategisch — er war moralisch. Er setzte voraus, dass der westliche Lebensstil so offensichtlich überlegen, so manifest gerecht sei, dass kein rationaler Akteur ihn ablehnen könne.

Aber die Welt ist kein Seminarraum. Sie ist ein Terrain konkurrierender Interessen, divergierender Kulturen und historischer Wunden. Wenn man sie unter Druck setzt, sind Länder wie Russland mehr als bereit, für ihre Sicherheitsinteressen zu kämpfen. Eine einzige moralische Vision dieser Welt aufzuzwingen, ist kein Idealismus — es ist Imperialismus.

Heartlands, Lebensadern und Energiekorridore

Das geopolitische Engagement des Westens in der Ukraine lässt sich nicht ohne Geographie und Ressourcen verstehen. Die Ukraine ist nicht nur ein Land, das ums Überleben kämpft. Sie ist ein Schlüsselpunkt in Eurasien — eine Landbrücke zwischen Europa und Russland, ein bedeutender Energiekorridor und eine Pufferzone, deren Zugehörigkeit das Machtgleichgewicht des Kontinents bestimmt. Warum mussten die EU und die NATO die Ukraine unbedingt haben? Entsprach das wirklich dem Willen des ukrainischen Volkes, wie man gewöhnlich erzählt? Konnten die EU und die NATO die Ukraine nicht einfach in Ruhe lassen?

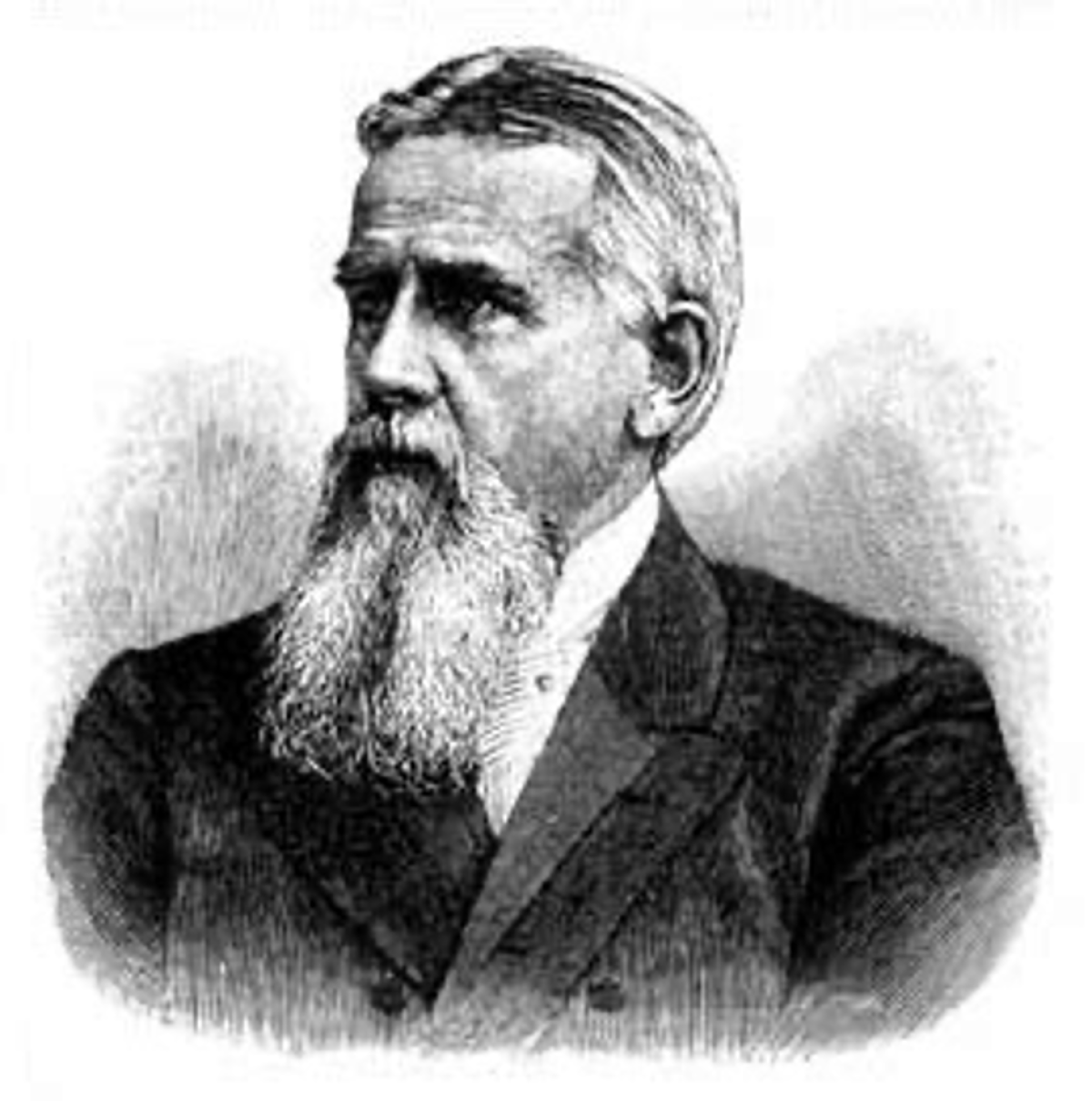

Halford Mackinder, der britische Geograph, argumentierte einst:

„Wer Osteuropa beherrscht, kontrolliert das Heartland; wer das Heartland beherrscht, kontrolliert die Weltinsel; wer die Weltinsel kontrolliert, beherrscht die Welt.“

Halford Mackinder

Diese Theorie, lange als überholt belächelt, ist mit aller Macht zurückgekehrt. Die Ukraine ist das Tor zum Heartland, Russland. Und der Kampf um sie dreht sich nicht nur um Werte — sondern um Kontrolle. Auch der polnische Grande der US-Außenpolitik, Zbigniew Brzezinski, sprach von der geopolitischen Bedeutung der Ukraine:

„Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein Imperium zu sein, aber wenn die Ukraine bestochen und dann unterworfen wird, wird Russland automatisch zu einem Imperium“.

Zbigniew Brzezinski

Aus russischer Sicht ist deswegen der Krieg in der Ukraine existenzieller Natur.

Andererseits war die europäische Abhängigkeit von russischem Gas eine Schwäche, die Washington seit langem reduzieren wollte. Die Nord-Stream-Pipelines waren nicht nur kommerzielle Projekte — sie waren strategische Arterien zwischen Deutschland und Russland. Ihre Sabotage — bis heute von Rätseln und Schweigen umgeben — eliminierte die Möglichkeit einer Wiederannäherung. Sie zwang Europa, sich in der Energiepolitik neu auszurichten — hin zu amerikanischem LNG, zu deutlich höheren Preisen.

Das war kein Unfall. Es war Teil einer größeren Strategie: Europa stärker an das atlantische Bündnis zu binden und jede eigenständige Diplomatie gegenüber Moskau zu verhindern. Auch hier sprach man nicht von Geopolitik. Es war alles „Energiesicherheit“. Doch das zugrundeliegende Kalkül war klassische Machtpolitik.

Die innenpolitischen Kosten moralischer Kreuzzüge

Während westliche Politiker ihre Auslandseinsätze in Tugend hüllen, erzählen die innenpolitischen Folgen eine andere Geschichte. Die Sanktionen gegen Russland — beispiellos in ihrem Umfang — sollten den Kreml lähmen und den Krieg rasch beenden. Stattdessen haben sie eine neue Weltwirtschaft hervorgebracht, die zunehmend unabhängig vom Westen ist, Russlands Selbstversorgung gestärkt und das Misstrauen des globalen Südens gegenüber dem Dollarsystem vertieft.

In Europa haben die Sanktionen zur Deindustrialisierung, zu Inflation und steigenden Energiepreisen geführt. Rechts- und Protestparteien gewinnen an Boden, genährt vom Unmut über den Idealismus, der sich in wirtschaftlichen Schmerz verwandelt hat. Dennoch weigert sich die politische Klasse, ihren Kurs zu ändern. Der Krieg gegen Russland scheint inzwischen ihre Mission geworden zu sein. Auch die Bevölkerung bleibt erstaunlicherweise relativ passiv. Die Mär des guten und unvermeidlichen Krieges gegen Russland scheint die Bevölkerung in einen Zustand apokalyptischen Fatalismus geführt zu haben. Doch die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Geschichte ist kein Schicksal, die Menschen könnten theoretisch etwas bewirken, wenn sie nur das verstehen könnten, dass sie diese Möglichkeit haben. Aber sie scheinen heute zu beschäftigt, Putin und Russland zu hassen, um das zu verstehen. Aus der Sicht der europäischen Elite ist das ein nahezu perfektes Szenario.

Die erstaunliche Wiederernennung von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin vor einem Jahr — trotz ihrer kriegstreiberischen Haltung und demokratischen Defizite — signalisierte, dass Europa Kurs halten will. Der Krieg ist keine Politik mehr — er ist Teil der Identität der Europäischen Union. Die EU als Friedensprojekt war gestern.

Für eine ehrliche Geopolitik

All dies bedeutet nicht, dass Moral in der internationalen Politik keinen Platz hat. Aber Moral muss konsequent, reflektiert und von Klugheit geleitet sein. Sie darf kein selektives Banner und keine heuchlerische Waffe sein. Der einzige Weg, Moral in der Politik zu rehabilitieren, wäre ihre Entkopplung von Propaganda. Ob das überhaupt möglich ist?

Das erfordert eine Abrechnung. Der Westen muss anerkennen, dass auch er ein geopolitischer Akteur ist. Er muss erkennen, dass seine Interventionen, Allianzen und Doktrinen nicht nur von universellen Werten, sondern auch von strategischen Interessen geprägt sind. Erst dann kann er beginnen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, wie sie ist — und nicht, wie er sie sich vorstellt.

Die Geschichte der US-Außenpolitik war von verdeckten Operationen, Regimewechseln und Manipulationen durchzogen — stets im Namen der Freiheit. Das zu ignorieren ist fatal. Eine Gesellschaft, die sich auf Illusionen stützt — über ihre Vergangenheit, ihre Rolle in der Welt und ihre moralische Reinheit — kann sich nicht ewig halten. Wir können blind auf unsere Doppelmoral sein, aber andere müssen das nicht sein, und sie haben auch keinen Wunsch, sich von uns im Westen täuschen zu lassen. Europa stand als Garant für die Minsker Abkommen, aber am Ende erwiesen sich diese nur als Versuch, der Ukraine Zeit zu geben, um besser aufzurüsten. Wir können auf diese kleinen Tatsachen wenig Aufmerksamkeit verwenden, aber andere lernen daraus, dass man sich auf den Westen nicht verlassen kann. Es ist nicht automatisch, dass sie Unrecht haben, dass nur sie paranoid und verrückt sind.

Die Aufgabe besteht nicht darin, Werte aufzugeben, sondern sich der Realität zu stellen. Zu fragen, ob wir nicht nur im Recht, sondern auch effektiv sind. Ob unsere Sache nicht nur gerecht, sondern auch unsere Mittel angemessen sind. Und vor allem zu verstehen: In einer Welt souveräner Staaten zählt Macht und andere Akteure mögen die Macht des Westens als eine Bedrohung empfinden. So zu tun, als wäre es nicht so, macht die Welt nur gefährlicher.

Solange diese Abrechnung nicht stattfindet, wird der Westen weiterhin moralische Kreuzzüge führen. Er wird anderen vorwerfen, was er selbst tut. Und er wird seine Illusionen für Wahrheit halten — bis der Preis zu hoch wird.

«Geopolitik und Moral»