Pourquoi les nations s’élèvent et s’effondrent : un aperçu

Introduction

Cet essai est la cinquième version d’une réflexion que j’ai entreprise pour la première fois il y a plus de vingt ans, après avoir lu "Richesse et pauvreté des nationsns" de David Landes en 1999. Ce livre m’a profondément marqué — non seulement par son ampleur et sa pertinence, mais surtout parce qu’il m’a poussé à réfléchir en profondeur aux forces sous-jacentes qui déterminent le destin des civilisations.

Depuis lors, je n’ai cessé de revenir à cette question de savoir pourquoi les nations s’élèvent et déclinent, en m’appuyant sur les travaux d’économistes, d’historiens et de critiques culturels dont les idées m’ont permis d’éclairer ce vaste sujet. Cette version, récemment révisée, tisse ensemble des thèmes qui me préoccupent depuis de nombreuses années. Elle n’a pas vocation à être définitive, mais plutôt à inviter à la réflexion — une tentative de dégager ce qui me paraît essentiel pour comprendre la survie ou l’effondrement des sociétés. Pour celles et ceux qui partagent cet intérêt, j’ai inclus à la fin du texte une liste de sources qui pourront servir de guide pour approfondir la question. J’espère que ce qui suit offrira matière à réflexion et méritera le temps du lecteur.

Pourquoi les nations s’élèvent et s’effondrent : un aperçu

Au fond, l’histoire est avant tout le récit de l’ascension et de la chute des civilisations. Les Assyriens et les Babyloniens ont autrefois dominé de vastes territoires du monde antique avant de disparaître dans la mémoire collective. Les Grecs ont jeté les bases intellectuelles de l’Occident, pour ensuite se désagréger et tomber sous la domination romaine. Rome elle-même, le plus grand empire de l’Antiquité, s’est finalement fragmentée sous le poids de ses propres contradictions. Des siècles plus tard, l’Espagne s’est élevée grâce aux conquêtes et à l’argent, pour finir par sombrer dans la dette et le déclin. La Grande-Bretagne, qui fut un temps la puissance dominante à l’échelle mondiale, a abandonné son empire en l’espace d’une génération. Les Ottomans, les Habsbourg, les Soviétiques — tous ont connu leur heure de gloire avant de s’effacer à leur tour.

Les raisons de leur essor ou de leur effondrement peuvent varier — conquêtes militaires, supériorité technologique, déclin institutionnel, invasions extérieures, épuisement moral — mais le processus est toujours le même. L’histoire est jalonnée des ruines de puissances autrefois redoutables. Ce phénomène récurrent intrigue depuis longtemps non seulement les historiens, mais aussi les philosophes, les théologiens, les économistes et les hommes d’État. Il ne s’agit pas d’une question anodine, mais d’un sujet d’importance capitale. Qu’est-ce qui permet à une société de prospérer ? Qu’est-ce qui la conduit à échouer ?

Depuis Ibn Khaldoun[1] au XIVᵉ siècle, qui écrivait sur les cycles dynastiques et la décadence de la solidarité de groupe (asabiyyah), jusqu’au monumental Déclin et chute de l’Empire romain d’Edward Gibbon, qui attribuait l’effondrement de Rome à une faiblesse morale et institutionnelle, cette question a inspiré des générations de chercheurs. Plus récemment, Arnold Toynbee a proposé que les civilisations naissent en relevant des défis et s’effondrent par défaillance interne. Paul Kennedy, dans The Rise and Fall of the Great Powers, a mis en lumière le rôle de la puissance économique et de la surextension stratégique. David Landes, Jared Diamond et Daron Acemoglu — entre autres — ont enrichi cette mosaïque d’idées en offrant des perspectives culturelles, géographiques et institutionnelles pour comprendre la fortune des civilisations.

Le fait que cette question revienne sans cesse montre qu’elle n’est pas seulement académique. Elle révèle un élan humain plus profond : le désir de permanence dans un monde en perpétuel changement, et l’espoir qu’en étudiant le passé, nous puissions préserver l’avenir. Se demander pourquoi les nations émergent et s’effondrent revient aussi à se demander ce qui maintient l’ordre, ce qui le fragilise, et si le déclin est inévitable ou évitable. Cet essai est né de cette réflexion.

La tentation des réponses faciles

Face à l’essor et au déclin des nations, il est tentant de chercher des explications simples et matérielles. Beaucoup mettent en avant les ressources naturelles, la fertilité des sols, la présence de fleuves navigables ou l’accès aux routes maritimes comme des avantages décisifs. D’autres insistent sur la supériorité technologique ou la puissance militaire. Ces facteurs ne sont pas négligeables — mais ils ne suffisent pas. L’histoire, dans sa vaste continuité, raconte une histoire bien plus complexe.

Le déterminisme géographique, par exemple, exerce depuis longtemps une certaine fascination. Jared Diamond, dans Guns, Germs, and Steel, attribue une grande partie du succès de l’Eurasie à une géographie favorable, notamment l’alignement est-ouest du continent, qui a facilité la diffusion des cultures, des animaux et des innovations. Cette approche a indéniablement une force explicative. Mais la géographie a ses limites. Comme Diamond lui-même le reconnaît :

"l’histoire a suivi des trajectoires différentes selon les peuples en raison des différences entre leurs environnements, et non à cause de différences biologiques entre les peuples eux-mêmes" (Diamond, p. 25).

Pourtant, la géographie à elle seule ne peut expliquer pourquoi deux nations placées dans des conditions similaires connaissent des trajectoires si différentes. La Corée du Nord et la Corée du Sud, par exemple, partagent la même péninsule, la même langue et une histoire commune avant 1945 — mais elles ont emprunté des voies radicalement opposées en raison de leurs choix idéologiques. De même, le Ghana et Singapour sont tous deux sortis du joug colonial britannique à la fin des années 1950 avec des niveaux de revenu comparables. Aujourd’hui, Singapour est un centre financier mondial, tandis que le Ghana lutte encore contre la pauvreté structurelle et la fragilité politique. La différence ne tient pas à la latitude, mais au leadership, à la gouvernance et à la culture.

Les ressources naturelles sont souvent perçues comme un raccourci vers la richesse, mais elles agissent fréquemment comme une malédiction plutôt qu’une bénédiction. Les mines d’argent de Potosí ont enrichi l’Empire espagnol au XVIᵉ siècle, sans toutefois générer une puissance industrielle durable. Elles ont plutôt alimenté l’inflation, la dépendance et la surextension impériale. L’Empire assyrien, riche en fer et en terres agricoles, s’est effondré sous l’effet de révoltes internes et d’invasions extérieures lorsque son contrôle institutionnel a faibli. De nos jours, le Venezuela — doté d’immenses réserves de pétrole et d’autres ressources — souffre de ruine économique et d’effondrement social, tandis que le Japon, pauvre en ressources mais fort d’institutions disciplinées et d’une culture de l’innovation, a bâti une économie redoutable.

La conquête militaire est un autre indicateur trompeur de succès. L’Empire romain a atteint une extension territoriale sans précédent, mais comme l’a montré Gibbon, son déclin interne — perte de la vertu civique, effritement de la cohésion institutionnelle et incompétence administrative — a ouvert la voie à sa désintégration. L’Empire mongol, peut-être le plus vaste empire terrestre contigu de l’histoire, a disparu en une génération pour des raisons similaires : il a conquis, mais n’a pas su maintenir sa cohésion.

La supériorité technologique n’offre pas non plus de garantie de domination durable. Le califat abbasside, à son âge d’or, surpassait l’Europe en science, en mathématiques et en littérature. Pourtant, sans renouveau institutionnel ni capacité d’adaptation, ses avancées se sont figées. L’innovation, si elle n’est pas soutenue par des valeurs culturelles qui encouragent la recherche et tolèrent la contestation, tend à s’éteindre.

L’économiste William Easterly l’a résumé en une phrase : "Les pays pauvres sont pauvres non pas à cause des tropiques, mais à cause de leurs institutions défaillantes. La géographie n’est pas une fatalité" (Easterly, p. 254). David Landes va dans le même sens : "La simple présence de richesses ne rend pas une société riche. Elle peut même freiner l’effort en créant l’illusion d’une richesse sans travail" (Landes, p. 516).

Même Fernand Braudel, pourtant familier de la longue durée historique, mettait en garde contre le fatalisme géographique. "La géographie n’est pas une explication, écrivait-il. C’est une invitation." Les raisons plus profondes de la prospérité ou de l’échec des nations se trouvent ailleurs — dans la façon dont les sociétés sont organisées, dans la manière dont elles transmettent leurs valeurs, dans la qualité de leurs lois et dans le caractère de leurs citoyens.

Les explications matérialistes séduisent par leur simplicité, mais elles nous laissent à la surface. Les véritables causes sont plus profondes.

Landes et le cœur culturel

Si les facteurs matériels ne suffisent pas à expliquer le destin des nations, qu’est-ce qui le peut ? Dans The Wealth and Poverty of Nations[3] , l’historien David Landes avance une réponse frappante : les éléments décisifs ne résident pas dans ce qu’une société possède, mais dans ce qu’elle est. "Dans la quête de la richesse, écrit Landes, l’échec ou le succès sont finalement déterminés de l’intérieur, non imposés de l’extérieur" (Landes, p. 523). Autrement dit, la culture — entendue au sens large comme l’ensemble des valeurs, des habitudes, des croyances et des attentes institutionnelles d’une société — façonne sa capacité à prospérer ou à se décomposer.

Landes identifie huit caractéristiques étroitement liées comme étant essentielles à la réussite des civilisations. Aucune n’est suffisante à elle seule, et toutes exigent un effort historique pour être développées et maintenues. Examinons chacune d’elles tour à tour, en les éclairant par quelques exemples tirés de l’histoire.

1. Un sentiment de cohésion nationale

La cohésion nationale n’est pas qu’un simple sentiment ou un prétexte à agiter des drapeaux. Elle est la capacité des groupes divers au sein d’un État à subordonner leurs fidélités particulières à une identité civique commune.

"La cohésion nationale, un sentiment d’appartenance et de responsabilité mutuelle, est indispensable à la construction et au maintien de l’effort économique"

(Landes, 524).

Lorsqu’elle fait défaut, même les meilleures lois sont minées par les rivalités internes. Prenons l’exemple des débuts des États-Unis : une jeune nation, formée à partir de colonies disparates, qui a su forger sa cohésion grâce à un cadre constitutionnel commun et une culture de la vertu républicaine. À l’inverse, l’Empire des Habsbourg — multinational et multiethnique — s’est fracturé aux XIXᵉ et XXᵉ siècles, incapable de maintenir l’unité entre ses différentes composantes.

2. L’esprit de compétition

La compétition ne repose pas seulement sur l’ambition, mais aussi sur l’adaptabilité. Les sociétés qui réussissent cultivent un esprit d’effort, d’expérimentation et de résilience. Le Japon de l’ère Meiji (après 1868) en offre un exemple frappant : confronté à la puissance industrielle de l’Occident, le pays a rapidement réformé ses institutions, adopté les technologies occidentales et bâti en quelques décennies une base industrielle de premier plan. À l’inverse, la Chine des Qing, malgré sa taille et ses ressources, a résisté aux réformes et pris du retard — subissant finalement la domination étrangère.

3. Respect et souci de transmettre les connaissances pratiques et techniques

Les sociétés prospères accordent de la valeur à l’apprentissage concret. Elles forment des ingénieurs, des artisans, des personnes capables de résoudre des problèmes — pas seulement des théoriciens ou des bureaucrates.

"La curiosité scientifique et l’ingéniosité technologique sont indispensables ; elles ne deviennent productives que lorsqu’elles s’allient à une culture qui valorise le savoir pratique et le transmet"

(Landes 516)

Ce trait explique en partie la divergence européenne lors de la révolution industrielle. Les institutions britanniques, comme la Royal Society, ont encouragé la recherche empirique et sa diffusion dans l’industrie. À l’inverse, dans l’Empire ottoman, l’imprimerie a été longtemps combattue pour des raisons religieuses, retardant la diffusion du savoir.

4. Préférence pour l’ascension fondée sur le mérite ou la compétence

La méritocratie, bien qu’imparfaitement réalisée partout, est essentielle à la prospérité durable d’une nation. Quand le statut découle du talent et de l’effort plutôt que de la naissance ou du clientélisme, une société libère tout le potentiel de ses habitants.

« Les sociétés qui valorisaient la performance plus que le privilège, et la réussite plus que l’ascendance, avaient plus de chances d’innover et de croître »"

(Landes 515)

La fonction publique prussienne du XIXᵉ siècle est devenue un modèle d’efficacité administrative grâce à un recrutement fondé sur les concours et les compétences. À l’inverse, le Liban contemporain (parmi d’autres) illustre comment des quotas communautaires et des réseaux de clientélisme ont vidé l’administration publique de sa substance, malgré l’important capital humain du pays.

5. Des citoyens capables non seulement d’acquérir, mais aussi d’utiliser la richesse

La richesse, selon Landes, ne doit pas seulement être acquise : elle doit être utilisée de manière productive. Cela suppose une culture de la gestion financière, des normes éthiques et une vision à long terme.

"La richesse doit être créée avant de pouvoir être consommée, et les sociétés qui apprennent à investir et à épargner sont celles qui perdureront"

(Landes, résumé de la p. 517).

En Suisse, la culture de l’épargne, de la prévoyance et de l’entreprise décentralisée a permis de transformer un pays montagneux et pauvre en ressources en une société prospère et stable. À l’inverse, le Nigeria, pourtant riche en pétrole, a vu d’immenses richesses se dissiper dans la corruption et la consommation, sans véritable investissement dans des actifs pérennes.

6. Respect universel de l’honnêteté

La confiance est le lubrifiant de la vie économique et civique. Dans les sociétés où la confiance est faible, chaque transaction doit être surveillée, contrôlée et appliquée — à un coût élevé.

"La confiance, l’honnêteté et l’État de droit réduisent les coûts de transaction, encouragent les échanges et favorisent l’investissement "

(Landes 516)

Les pays nordiques figurent constamment parmi les moins corrompus, avec des institutions publiques qui bénéficient d’une large confiance. Cette confiance permet un commerce fluide, une gouvernance efficace et l’innovation. À l’inverse, dans de nombreuses régions du monde en développement, la corruption systémique mine les investissements nationaux et étrangers, et alimente le cynisme.

7. Des institutions publiques qui garantissent la propriété et encouragent l’esprit d’entreprise

Des droits de propriété sécurisés et l’État de droit sont des conditions préalables à une activité économique durable. Sans eux, l’investissement s’étiole et l’avenir devient incertain.

"Avant tout, la croissance économique nécessite des droits de propriété sûrs, un gouvernement intègre et un climat de justice et d’ordre"

(Landes 523)

Cette idée réunit des penseurs aussi différents que Wilhelm Röpke et Hernando de Soto. Röpke écrivait : "Ce n’est que lorsque les droits de propriété sont protégés qu’il y a place pour l’indépendance personnelle et la responsabilité" (Röpke, p. 85). De Soto a montré comment des milliards de personnes restent exclues de la prospérité parce qu’elles ne disposent pas de titre de propriété sur leurs biens ou leur capital. Des pays comme le Chili ou l’Estonie, grâce à des réformes institutionnelles, ont renforcé la protection des droits de propriété et connu un développement rapide. D’autres, comme le Zimbabwe, ont subi un effondrement économique après des confiscations de terres qui ont détruit la confiance et le capital.

8. La discipline de renoncer à la consommation immédiate pour un gain futur

Le dernier trait — sans doute le plus fragile — est la capacité culturelle à différer la gratification. Les sociétés qui épargnent, investissent et planifient peuvent construire ; celles qui exigent une récompense immédiate détruisent souvent leur avenir.

"La discipline qui consiste à épargner et investir plutôt qu’à tout consommer, à repousser la satisfaction, est essentielle pour un développement à long terme"

(Landes 518)

La reconstruction de l’Allemagne après la guerre repose en partie sur une forte culture de l’épargne, de l’éducation et du progrès par étapes — ce que l’on a appelé le Wirtschaftswunder. À l’inverse, l’Argentine, autrefois l’un des pays les plus riches du monde, a connu un siècle de déclin marqué par le populisme, les cycles d’endettement et une vision à court terme.

Il est clair que ces traits, pris ensemble, ne naissent pas spontanément. Ils sont le fruit de longues luttes historiques, d’un effort culturel et d’un patient perfectionnement institutionnel. Ils restent néanmoins fragiles et se détériorent facilement lorsqu’ils sont négligés ou tournés en dérision. Comme le rappelle Landes : "Si l’on doit retenir quelque chose de l’histoire du développement économique, c’est que la culture fait toute la différence" (Landes, p. 516).

Voyons maintenant comment ces fondations culturelles s’articulent avec — et sont renforcées ou affaiblies par — les structures institutionnelles mises en avant par d’autres penseurs majeurs.

D’autres perspectives

David Landes n’est pas seul à souligner les racines culturelles de la prospérité. Il s’inscrit dans un courant plus large qui rassemble économistes, historiens, théoriciens politiques et sociologues — beaucoup ont mis en avant le rôle vital des institutions, du droit et de la liberté dans le destin des nations.

Dans Why Nations Fail, Daron Acemoglu et James A. Robinson développent une thèse institutionnelle puissante : les nations prospèrent lorsqu’elles mettent en place des institutions inclusives qui protègent les droits de propriété, appliquent les contrats, encouragent l’investissement et offrent l’égalité des chances. À l’inverse, des institutions extractives — qui concentrent le pouvoir et la richesse entre les mains de quelques-uns — engendrent la stagnation.

"Des pays comme la Corée du Nord sont pauvres parce que ceux qui détiennent le pouvoir prennent des décisions qui créent la pauvreté. Ils se trompent non par erreur ou ignorance, mais volontairement"

(Acemoglu and Robinson 68)

Cette idée rejoint, sous une forme moderne, les travaux de Douglass North, qui montrait que les institutions façonnent la performance économique en structurant les incitations. North soutenait que le développement à long terme dépend de la création d’institutions alignant l’intérêt privé sur le bien commun. Des droits de propriété sécurisés, une application impartiale des contrats et des limites au pouvoir arbitraire sont indispensables.

Il est frappant de constater que l’État de droit a été un moteur de prospérité particulièrement durable. Le juriste Harold Berman, dans Law and Revolution, observait que la transformation de l’Europe occidentale en une civilisation dynamique a coïncidé avec l’émergence de systèmes juridiques autonomes, indépendants à la fois de l’Église et de la Couronne. Ces systèmes apportaient prévisibilité, recours et responsabilité — des conditions dans lesquelles l’entreprise pouvait s’épanouir.

La propriété privée, elle aussi, est bien plus qu’un simple outil économique : c’est une institution culturelle. Friedrich Hayek affirmait : "Le système de la propriété privée est la garantie la plus importante de la liberté, non seulement pour ceux qui possèdent, mais presque autant pour ceux qui ne possèdent pas" (Hayek, p. 107). Les droits de propriété créent non seulement des incitations économiques, mais aussi de la stabilité sociale : ceux qui disposent d’une propriété sécurisée sont plus enclins à prévoir, à préserver et à investir.

Röpke — l’un des architectes des réformes économiques de l’Allemagne d’après-guerre — plaçait la propriété privée et la décentralisation au cœur de son "économie humaine". Il mettait en garde : lorsque l’État devient l’unique pourvoyeur et planificateur, le tissu moral et civique de la société se délite. Selon lui : "Là où tout est centralisé, la vie devient inhumaine et dangereuse" (Röpke, p. 145). Son collègue Alexander Rüstow a forgé le terme Vitalpolitik — une politique de la vitalité — qui visait à ancrer la liberté économique dans la santé culturelle et la responsabilité morale.

La liberté, au sens large, a toujours été considérée comme une condition préalable à l’épanouissement créatif. Alexis de Tocqueville mettait en garde contre le risque que les démocraties ne glissent, sans s’en rendre compte, vers un « despotisme doux » — un paternalisme bureaucratique qui étouffe l’initiative au nom de la sécurité. La crainte de Tocqueville n’était pas celle d’une tyrannie par la force, mais celle d’une citoyenneté passive prête à échanger la responsabilité individuelle contre le confort. "L’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde", écrivait-il (De la démocratie en Amérique, Tome II, Partie IV, Chap. 6).

L’école autrichienne d’économie — Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, et plus tard Hans-Hermann Hoppe — a poussé cette idée encore plus loin. Mises soutenait qu’un calcul économique rationnel exige des prix libres, qui nécessitent à leur tour des échanges volontaires et une propriété sécurisée. Hayek ajoutait que la connaissance est décentralisée et tacite, ce qui rend la planification centrale non seulement inefficace, mais épistémologiquement impossible. Hoppe, dans une tradition libertarienne plus radicale, affirmait que sans respect absolu de la propriété privée, la civilisation elle-même s’effondre dans le conflit.

La décentralisation apparaît ainsi comme un thème clé. Qu’elle soit politique, juridique ou économique, elle permet la prise en compte des connaissances locales, la résilience et la concurrence. La Confédération suisse, avec son autonomie cantonale et ses assemblées de citoyens, illustre depuis longtemps la force du principe de subsidiarité. La Ligue hanséatique, réseau décentralisé de villes marchandes de l’Europe médiévale, a prospéré sans autorité centrale grâce à des institutions adaptatives, volontaires et régies par des normes commerciales.

Même des penseurs comme Hernando de Soto, ancrés dans le monde en développement, ont montré que la reconnaissance juridique de la propriété informelle est au cœur du déblocage du capital. Dans The Mystery of Capital, de Soto démontre que des milliards de personnes possèdent des actifs — mais sans titre formel, elles ne peuvent pas convertir ces biens en capital productif. Ce qui pourrait sembler un simple problème bureaucratique est, en réalité, un enjeu civilisationnel.

À travers les siècles et les disciplines, la leçon se répète : la liberté garantie par le droit — appuyée par les droits de propriété, des institutions indépendantes et des normes morales — est le terreau où prospère la richesse.

Ces arguments ne contredisent pas, mais renforcent la thèse de Landes. La géographie peut fixer les conditions initiales du jeu. La culture peut façonner l’esprit des joueurs. Mais ce sont les institutions — les règles, les arbitres et l’éthique de la compétition — qui déterminent en fin de compte si une société progresse ou décline.

Sommes-nous en train d’oublier la formule ?

Si Landes a raison — et si la prospérité découle bien de traits culturels et institutionnels profonds — alors nous, Occidentaux modernes, devons affronter des questions profondément dérangeantes. Car ce qu’il décrivait comme les fondations du succès — discipline, honnêteté, méritocratie, respect de la propriété, cohésion civique — non seulement ne sont plus entretenus, mais sont activement démantelés.

Les signes sont difficiles à ignorer. La méritocratie a été sacrifiée sur l’autel de "l’équité", de "l’inclusion" et de la "justice sociale", au profit de quotas idéologiques. La science et l’éducation ont été politisées, sapant la confiance dans l’expertise. Les dettes publiques et privées se sont installées comme une constante de la politique — atteignant des niveaux autrefois inimaginables, sans intention de remboursement ni plan crédible pour faire machine arrière. L’absence d’honnêteté dans la vie publique n’est plus choquante : elle est supposée et attendue. La réflexion à long terme est supplantée par une culture du spectacle, de la distraction et de la gratification immédiate. Nous avons consommé le capital — moral, budgétaire et culturel — accumulé par les générations précédentes, tout en nous félicitant de notre "progrès".

Ce n’est pas simplement un déclin. C’est ce que Landes aurait reconnu comme une amnésie civilisationnelle.

Cohésion culturelle et effritement

Landes soulignait la cohésion nationale comme un trait vital. Or aujourd’hui, le monde occidental — en particulier les États-Unis — se définit plus par la fragmentation que par l’unité. La politique identitaire dresse les groupes les uns contre les autres dans un jeu à somme nulle, tandis que les symboles communs, les récits partagés et les rituels civiques se sont érodés. Une immigration sans intégration a effiloché les liens sociaux. Le "despotisme doux" de Tocqueville n’est plus un avertissement, mais une réalité, et l’idée d’un but commun est désormais accueillie avec suspicion, voire moquerie.

Rothbard avait prévenu une telle dérive. Dans sa critique du pouvoir étatique, il notait que lorsque l’État devient à la fois l’arbitre des identités et le pourvoyeur d’avantages, il favorise la guerre entre groupes :

“Plus l’État prend, plus les différents groupes doivent saisir ce qu’ils peuvent avant que le butin ne disparaisse."

(Rothbard, Power and Market, 175).

Pour beaucoup, cette fragmentation culturelle n’est pas accidentelle — elle est systémique.

Destruction monétaire et perte de la capacité à se projeter

Rien n’illustre mieux l’érosion du huitième trait de Landes — la discipline de renoncer à la consommation immédiate pour un gain futur — que la trajectoire monétaire de l’Occident. Autrefois ancrée sur l’or et la prudence budgétaire, la politique monétaire moderne est devenue un exercice de déni. Les dettes explosent, les taux d’intérêt sont manipulés, et l’idée même de « monnaie adossée à des garanties réelles » est tournée en dérision ou comme un anachronisme.

Rothbard, comme Mises et Hayek avant lui, voyait là non pas une erreur technique, mais une faute morale. Il écrivait :

“L’inflation est un impôt caché et un faux-monnayage légalisé"

(Rothbard, What Has Government Done to Our Money? 39).

Elle punit l’épargne, récompense la spéculation et sape la confiance. Landes aurait souscrit : une société incapable de se contenir financièrement a perdu la culture nécessaire à la prospérité.

Militarisme et atteinte aux libertés

Un autre élément corrosif est le retour du militarisme — non sous la forme d’une défense héroïque, mais comme un état permanent d’intervention. Depuis l’après-11 Septembre, les puissances occidentales, notamment les États-Unis, mènent des guerres sans fin aux résultats stratégiques ou moraux douteux. Les conséquences sont multiples : budgets de la défense hypertrophiés, extension de la surveillance, érosion des libertés civiles et banalisation des pouvoirs d’exception.

L’historien Paul Kennedy mettait en garde contre la "surextension impériale" — cette tendance des grandes puissances à s’épuiser par des engagements militaires excessifs. Pour Landes aussi, ces schémas signalent une mauvaise allocation des ressources et un relâchement de la discipline interne.

Rothbard condamnait la guerre comme « la santé de l’État », reprenant la formule de Randolph Bourne. Selon lui, la guerre centralise le pouvoir, excuse la tyrannie et détourne la production de l’entreprise pacifique vers la destruction. Une culture tournée vers la prospérité à long terme ne peut se permettre une économie de guerre permanente.

Le mythe de l’exceptionnalisme

À la base de cette décadence institutionnelle se niche une croyance complaisante dans "l’exceptionnalisme"— l’idée que certaines nations, notamment les États-Unis, seraient immunisées contre les lois de l’histoire. Cette illusion permet de suspendre la prudence budgétaire, de mépriser les limites constitutionnelles et de croire que le déclin est une chose qui n’arrive qu’ailleurs.

Mais le cadre de Landes ne prévoit aucune exception. La prospérité n’est pas un droit acquis : elle doit être méritée, cultivée et protégée. Ses préconditions — honnêteté, épargne, concurrence, propriété sécurisée et méritocratie — ne se perpétuent pas d’elles-mêmes. Elles doivent être enseignées, défendues, et parfois reconquises au prix fort.

Rothbard dressait ce constat sans appel : "Il n’y a pas de plus grande illusion que de croire qu’un système politique ou une culture est trop grand pour échouer. Les Léviathans tombent tout autant que les républiques lorsque leurs fondements moraux s’érodent." (Rothbard, For a New Liberty, p. 211)

La décadence institutionnelle replacée dans son contexte

Tous ces phénomènes — irresponsabilité monétaire, fragmentation culturelle, éducation politisée, guerre permanente et dette insoutenable — peuvent être compris comme les symptômes d’une dérive institutionnelle et culturelle. Ils sont l’inverse des huit vertus décrites par Landes. Là où les sociétés occidentales valorisaient autrefois la maîtrise de soi, la compétence et la planification à long terme, elles exaltent désormais l’émotion, le ressentiment et l’improvisation.

Ce que Landes proposait, c’était un regard moral. Il n’annonçait pas le déclin, mais il avertissait que sans vigilance, le déclin est inévitable. La perte de discipline, d’honnêteté et de cohésion n’est pas seulement un problème politique — c’est un problème civilisationnel.

Un épilogue

Les nations ne s’effondrent ni du jour au lendemain, ni par accident. Leur chute n’est que rarement le résultat d’une seule guerre, d’un mauvais dirigeant ou d’un événement malheureux. C’est bien plus souvent l’accumulation lente de choix successifs : vertus perdues, caractère érodé et fondations ignorées.

Landes rappelait que le succès se mérite, qu’il se construit et qu’il ne va pas de soi. Les civilisations s’élèvent grâce à la discipline, l’honnêteté, le mérite, le savoir et la prévoyance. Elles déclinent quand ces qualités sont tournées en dérision, rejetées ou oubliées. Le schéma n’a rien de mystérieux. C’est une loi de l’histoire.

Le 10 janvier 1917, Theodore Roosevelt adressa une lettre à S. Stanwood Menken, dans laquelle figure ce paragraphe prophétique :

« L’américanisme signifie les vertus de courage, d’honneur, de justice, de vérité, de sincérité et de force — les vertus qui ont fait l’Amérique. Les choses qui détruiront l’Amérique sont la prospérité à tout prix, la paix à tout prix, la sécurité avant le devoir, l’amour d’une vie facile et la théorie de l’enrichissement rapide".[4]

Theodore Roosevelt

Contrairement à la destruction matérielle, qui peut souvent être réparée, la décadence morale et institutionnelle suit un cours plus insidieux. Elle se nourrit du confort, amplifie la faiblesse et résiste aux corrections. Lorsqu’une société perd sa capacité de retenue, qu’elle choisit le plaisir plutôt que le principe, le récit plutôt que la vérité, et le droit sans effort plutôt que le devoir, elle entre dans un cycle dont l’histoire n’offre que rarement une issue sans douleur.

En ce sens, le déclin n’est pas une erreur de politique. Ce n’est pas un accident. C’est la conséquence naturelle des complaisances accumulées — le stade final d’une longue chaîne de renoncements moraux et d’abandons culturels. De la même manière qu’une faillite financière commence lentement puis s’achève brutalement, l’effondrement d’une civilisation suit la même trajectoire.

Rothbard résumait parfaitement l’enjeu : "La grande crise de notre époque n’est pas un manque de savoir, mais de courage. Le problème n’est pas ce qu’il faut faire — mais si nous aurons le courage de le faire."

C’est là que se trouve la porte étroite vers un renouveau. Ce ne sont ni les réformes, ni la technocratie, ni une gouvernance habile qui inversent un déclin. C’est la redécouverte de vertus que l’on croyait dépassées : l’épargne, la vérité, le sens du devoir, l’honneur.

Mais le renouveau, s’il survient, a un prix. Il exige du sacrifice, de la lucidité et le rejet des illusions réconfortantes. La plupart des sociétés, habituées à leur décadence, ne peuvent ni ne veulent payer ce prix.

L’histoire ne pleure pas leur disparition. Elle continue simplement son chemin.

Ainsi, pour ceux d’entre nous qui se préoccupent non seulement du capital mais de la civilisation — qu’ils soient investisseurs, citoyens, parents ou héritiers — les indicateurs les plus importants ne sont peut-être pas la croissance du PIB ou les taux d’intérêt. Ils se trouvent sans doute plus profondément : dans la solidité des institutions, l’honnêteté du discours, la cohésion de la culture et l’endurance morale du peuple.

La prospérité suit le caractère. Et quand le caractère s’efface, la ruine n’est pas imposée. Elle est invitée.

Ὁ νοῶν νοείτω.

("Que celui qui sait comprendre, comprenne".)

[1] Ibn Khaldun (1332–1406) était un historien, philosophe et homme d’État arabe d’Afrique du Nord, surtout connu pour La Muqaddima, une œuvre pionnière d’analyse historique rédigée en 1377. Il y développa une théorie cyclique de l’essor et du déclin des civilisations fondée sur le concept d’asabiyyah (cohésion sociale) et mit en avant le rôle des facteurs économiques, culturels et institutionnels dans le façonnement de l’histoire. Considéré comme un précurseur de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun reste d’une étonnante actualité par ses réflexions sur le pouvoir, la décadence et les dynamiques des sociétés.

[2] Arnold J. Toynbee (1889–1975) était un historien britannique et spécialiste des affaires internationales, surtout connu pour son œuvre monumentale en 12 volumes, A Study of History (1934–1961). Dans ce travail, il analysait l’essor et le déclin des civilisations selon une approche comparative, soutenant que les sociétés prospèrent lorsqu’elles répondent de façon créative aux défis, et déclinent lorsqu’elles succombent à la décadence interne ou échouent à s’adapter. La vision d’ensemble de Toynbee et son insistance sur la vitalité morale et spirituelle en ont fait l’un des penseurs historiques les plus influents du XXᵉ siècle.

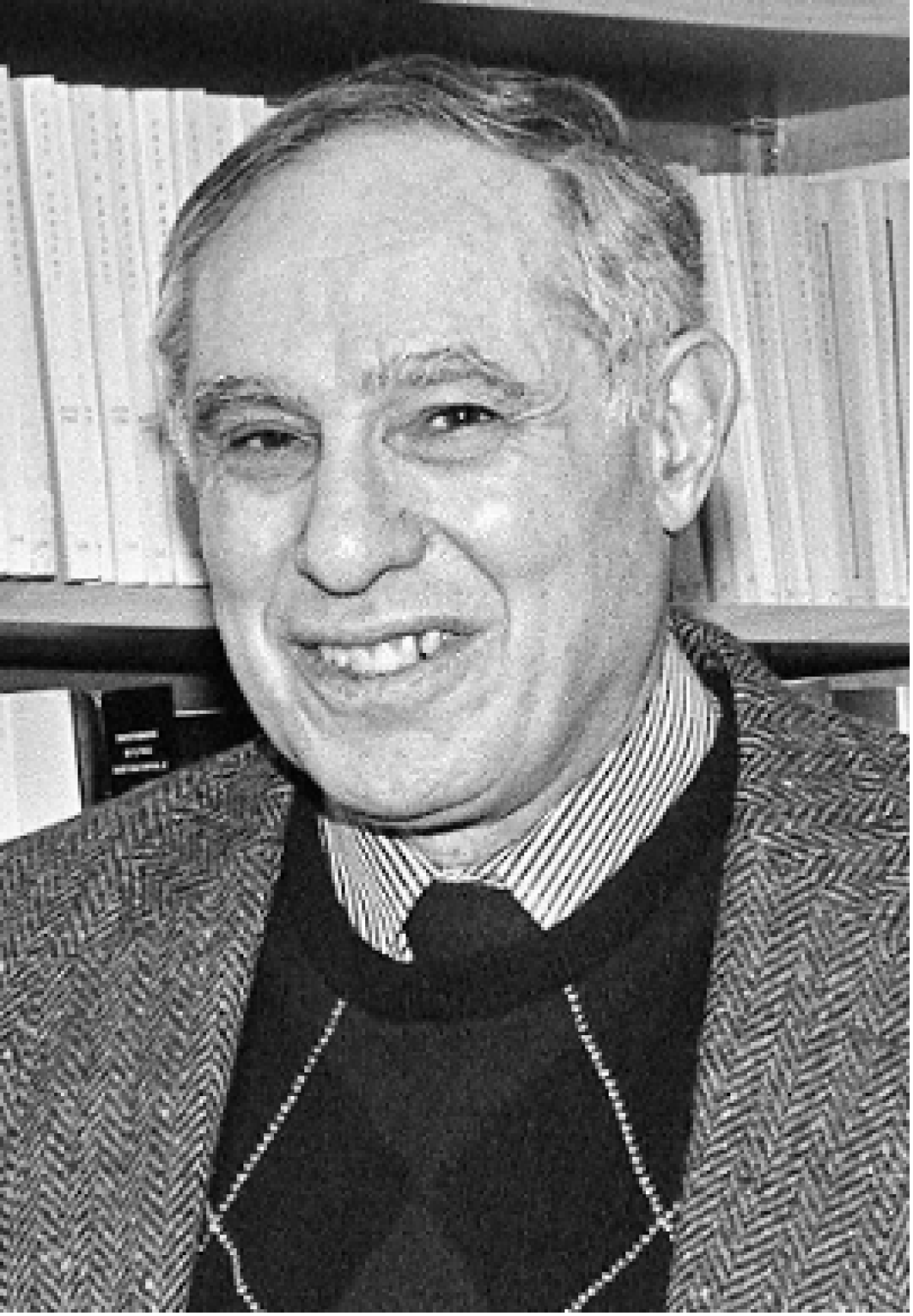

[3] David S. Landes (1924–2013) était un historien de l’économie américain et professeur à l’Université Harvard, reconnu pour ses travaux sur le développement industriel et l’histoire économique des nations. Son ouvrage le plus influent, The Wealth and Poverty of Nations (1998), explore pourquoi certains pays parviennent à une prospérité durable tandis que d’autres restent pauvres, et a suscité de nombreux débats interdisciplinaires. C’est ce livre qui a été à l’origine de mon intérêt sans fin pour ce sujet.

[4] https://history.stackexchange.com/questions/14706/did-theodore-roosevelt-ever-say-the-things-that-will-destroy-america-quote?

Ouvrages cités

Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business, 2012.

Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press, 1983.

Braudel, Fernand. On History. Translated by Sarah Matthews, University of Chicago Press, 1980.

De Soto, Hernando. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books, 2000.

Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. W. W. Norton & Company, 1997.

Easterly, William. The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. MIT Press, 2001.

Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Edited by David Womersley, Penguin Classics, 1994.

Hayek, Friedrich A. The Road to Serfdom. University of Chicago Press, 2007.

Hoppe, Hans-Hermann. A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics. Mises Institute, 2010.

Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Vintage, 1989.

Khaldun, Ibn. The Muqaddimah: An Introduction to History. Translated by Franz Rosenthal, edited by N. J. Dawood, Princeton University Press, 2015.

Landes, David S. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor. W. W. Norton & Company, 1998.

Mises, Ludwig von. Human Action: A Treatise on Economics. Ludwig von Mises Institute, 1998.

North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990.

Röpke, Wilhelm. A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market. Liberty Fund, 1998.

Rothbard, Murray N. Power and Market: Government and the Economy. Mises Institute, 2006.

—. What Has Government Done to Our Money?. Mises Institute, 1990.

—. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. Mises Institute, 2006.

Tocqueville, Alexis de. Democracy in America. Translated by Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop, University of Chicago Press, 2000.

Toynbee, Arnold J. A Study of History. Oxford University Press, 1934–1961.

«Pourquoi les nations s’élèvent et s’effondrent : un aperçu»