Systèmes en concurrence : impérialisme financier contre économie réelle au service du peuple

Introduction

La tentative d’établir un empire financier mondial est autodestructrice sur les plans militaire, économique et politique. Elle rend irréversible la division déjà existante entre l’ordre néolibéral centré sur les États-Unis et la majorité mondiale, pour des raisons morales mais aussi pour des raisons élémentaires de survie et d’intérêt économique.

Tandis que l’impérialisme financier occidental, de nature colonialiste, ne cesse de désindustrialiser et de détruire toujours davantage les derniers éléments réels de son économie à travers la financiarisation croissante, la sphère économique des pays des BRICS — notamment la Russie et la Chine — prend en compte les intérêts de leurs populations respectives, et le niveau de vie y progresse constamment. En Occident, les populations sont plongées dans une pauvreté et une misère croissantes. De nombreux endroits aux États-Unis rappellent aujourd’hui les conditions qui régnaient autrefois dans les pays dits en développement d’Amérique du Sud ou d’Afrique. À l’inverse, des "paysages florissants" voient littéralement le jour en Eurasie et dans les pays qui s’y associent, grâce à une intégration continue.

Le système économique parasitaire de l’impérialisme financier néocolonial et le système économique coopératif, orienté vers l’économie réelle et fondé sur l’égalité, s’opposent de manière irréconciliable. L’issue de ce combat inégal entre ces deux systèmes est prévisible.

Les paradigmes du néolibéralisme classique aux États-Unis

Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, l’économie réelle restait au centre des priorités aux États-Unis, au bénéfice de la population. Les entreprises réinvestissaient leurs profits dans les machines, l’emploi et de nouveaux produits, tandis que les banques accordaient des crédits pour la construction d’usines et de projets d’infrastructure. L’État veillait à offrir un cadre économique fonctionnel. Il garantissait une infrastructure efficace et un système éducatif performant. Les services publics relevaient de la responsabilité de l’État, et la communauté prenait en charge les soins de santé et les retraites. Les paradigmes du « néolibéralisme classique » étaient encore appliqués.

Ce terme est apparu dans les années 1930, notamment dans les cercles gravitant autour de Walter Lippmann, Friedrich August von Hayek et de la Société du Mont-Pèlerin (fondée en 1947). À l’époque, il désignait une réinterprétation du libéralisme classique : l’État devait protéger le marché sans pour autant contrôler directement l’économie. Dans ce système, les banques jouaient avant tout un rôle de soutien pour favoriser la croissance de l’économie réelle, base du niveau de vie de la population. Les cours de bourse avaient aussi un lien direct avec l’économie réelle, car ils reflétaient les attentes de bénéfices des entreprises industrielles et la confiance des investisseurs, orientant ainsi l’accumulation de capital vers la croissance de la production pour approvisionner la population et favoriser les exportations.

Au XXe siècle, les États-Unis étaient la plus grande nation industrielle au monde. De la Rust Belt à la Silicon Valley, l’industrie lourde, la production automobile et la haute technologie façonnaient l’économie. "Le rêve américain" était la norme. Chaque individu, quel que soit son milieu, sa classe ou ses circonstances, avait la possibilité de gravir l’échelle sociale, de connaître la prospérité matérielle et d’accéder à la liberté individuelle grâce au travail, à l’effort et à ses propres mérites.

À cette époque, l’économie réelle restait la priorité. Cependant, il existait déjà des cercles financiers influents dont la vision était d’intégrer ressources naturelles, flux financiers et production de savoir dans un système global et de long terme afin d’exercer une influence mondiale. Il est d’ailleurs instructif d’étudier, par exemple, l’histoire de la famille Rockefeller pour mieux comprendre cette dynamique.

Virage financier des États-Unis : le néolibéralisme à la Reagan et Thatcher »

À partir des années 1970/1980, le terme "néolibéralisme" a pris un nouveau sens avec les politiques économiques de Ronald Reagan et Margaret Thatcher.

Les États-Unis, ainsi que le Royaume-Uni — allié proche des Américains — se considéraient encore à l’époque comme de grandes nations industrielles. Ils ont donc mis l’accent sur la réduction de l’intervention de l’État dans l’économie et sur la promotion des marchés libres comme principaux moteurs de la croissance. Les réglementations pesant sur les entreprises, les marchés financiers et le marché du travail ont été considérablement assouplies. Les impôts sur les entreprises et les plus riches ont été drastiquement abaissés. Leur enrichissement croissant devait théoriquement générer davantage de croissance économique et ainsi profiter aussi à la classe moyenne et aux travailleurs. C’est ce qu’on appelait l’effet de « ruissellement » (trickle-down effect). Les entreprises publiques ont été transférées à des investisseurs privés et l’État a cessé d’assurer de nombreux services publics.

Parallèlement, une part croissante de l’activité économique s’est tournée vers les transactions financières, la spéculation et le négoce de produits financiers. Ces opérations n’avaient souvent plus aucun lien direct avec la production de biens et de services. De nouveaux produits financiers sont apparus (dérivés, fonds spéculatifs, obligations complexes) qui promettaient des profits rapides sans retour vers l’économie réelle. Au lieu d’investir dans de nouvelles usines, les entreprises rachetaient leurs propres actions (share buybacks) afin de créer artificiellement une demande pour ces titres, de faire monter leur prix en bourse et de satisfaire ainsi les actionnaires et les dirigeants, dont les bonus dépendaient directement du cours de l’action. La "valeur actionnariale" (shareholder value) est devenue le principe directeur. Beaucoup de directions d’entreprises ont optimisé la valorisation boursière à court terme au détriment de la substance industrielle à long terme. La création d’emplois n’était plus une priorité — bien au contraire, plus les coûts de main-d’œuvre étaient faibles, plus le rendement à court terme pour les actionnaires était élevé. La délocalisation et la sous-traitance ont déplacé les emplois vers des pays où les salaires étaient plus bas — d’abord au Mexique, puis surtout en Asie.

Pendant que Wall Street prospérait, les régions industrielles se sont délabrées. De nombreuses entreprises industrielles ont fermé ou ont été relocalisées à l’étranger. Il suffit de regarder Detroit, dans le Michigan — autrefois connue comme le centre de l’industrie automobile américaine (Motor City) ; Cleveland, dans l’Ohio — ancien bastion de la sidérurgie et de l’ingénierie ; ou Pittsburgh, en Pennsylvanie — autrefois centre de la production sidérurgique des États-Unis. Le tableau est celui d’une désindustrialisation et d’un appauvrissement.

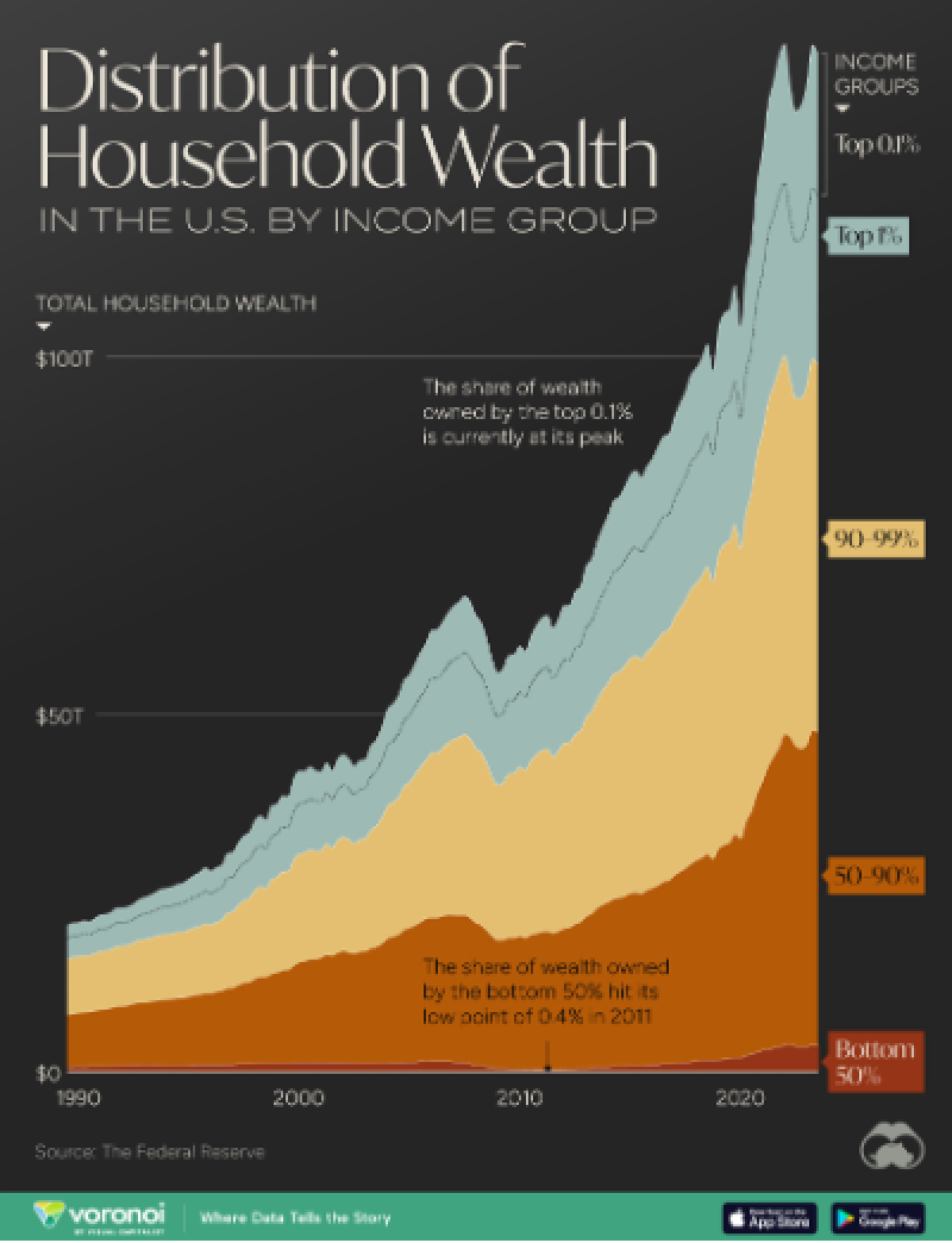

Dans le même temps, les bénéfices du secteur financier ont explosé. Aujourd’hui, l’économie réelle (production de biens matériels) représente une part de plus en plus réduite du PIB américain, et la population américaine, en particulier la classe moyenne, s’appauvrit.

Aujourd’hui, les marchés financiers, notamment aux États-Unis mais aussi dans d’autres économies occidentales, se sont largement détachés de l’objectif réel de l’activité économique, à savoir l’économie réelle. L’argent ne "travaille" plus de manière productive, mais circule principalement pour engendrer toujours plus d’argent, au détriment de l’emploi stable et du développement durable. Le volume des transactions sur les marchés financiers mondiaux dépasse aujourd’hui de très loin la taille de l’économie réelle.

Le graphique réaliste ci-dessous, avec des estimations approximatives, illustre cette situation. Le PIB mondial est passé d’environ 30 000 milliards de dollars (1995) à près de 100 000 milliards de dollars (2023). Dans le même temps, les actifs financiers mondiaux (actions, obligations, produits dérivés, etc.) ont quadruplé et dépassent désormais largement le PIB mondial. Cet écart entre la création de valeur économique réelle et l’activité des marchés financiers reflète la tendance toujours plus rapide du système économique occidental.

Dans le même temps, ce tableau illustre aussi l’une des raisons de la dévaluation monétaire continue. Le secteur financier croît bien plus rapidement que l’économie réelle grâce à la spéculation, à l’expansion du crédit et à l’augmentation de la masse monétaire. Par conséquent, de plus en plus d’argent est injecté dans des produits financiers sans qu’il n’y ait de création de valeur ajoutée correspondante dans l’économie réelle. Cette expansion de la masse monétaire, qui n’est pas adossée à des biens et services tangibles, conduit directement à une dévaluation des monnaies.

Les cours boursiers dans les pays occidentaux augmentent en permanence — mais non pas parce que les perspectives de bénéfices et la confiance dans les entreprises industrielles concernées seraient jugées positives, mais parce que ceux qui se sont apparemment enrichis dans le système financier ne savent plus quoi faire de l’argent accumulé sur leurs comptes. Les gérants de fonds spéculatifs en perdent le sommeil. Bien sûr, le bon sens dicte que cette bulle éclatera tôt ou tard — mais personne ne sait quand. Les derniers arrivés seront les plus durement touchés — ils espèrent simplement ne pas être les derniers, selon le vieil adage : « Fermons les yeux et croisons les doigts. »

Consensus de Washington : l’impérialisme financier est un colonialisme financier

Pour imposer ce système économique financiarisé au reste du monde, les institutions créées par les États-Unis à Bretton Woods ont été instrumentalisées. Le "Consensus de Washington" s’est imposé partout dans le monde. Ce terme a été inventé en 1989 par l’économiste britannique John Williamson. Il l’utilisait pour désigner un "consensus" entre les institutions basées à Washington D.C., en particulier le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et le Trésor américain. Ces institutions faisaient de leurs "recommandations" de politique économique une condition pour l’octroi de prêts ou l’allègement de dettes.

Les pays qui avaient besoin de ces prêts étaient contraints de mettre en place ce qu’on appelait la discipline budgétaire. Cela signifiait qu’il fallait réduire les déficits publics et couper dans les dépenses publiques, ce qui touchait surtout les services publics. Les pays devaient accepter la libéralisation des taux d’intérêt, qui étaient fixés par la Réserve fédérale et parfois relevés de façon drastique du jour au lendemain. En garantie des prêts, les ressources naturelles, les récoltes agricoles et la main-d’œuvre des économies concernées étaient soit directement prises en main, soit au moins mises en gage. On appelait cela la libéralisation des échanges commerciaux, la suppression des barrières d’accès au marché et autres obstacles au commerce, la libéralisation des investissements directs et l’ouverture aux capitaux étrangers. Les pays endettés devaient être "préparés à l’économie de marché", ce qui passait notamment par l’instauration de taux de change dits "compétitifs" pour leurs monnaies respectives.

En réalité, il s’agissait d’un système de colonialisme financier conçu pour transférer la richesse mondiale vers l’Occident et priver les populations concernées de la possibilité de profiter de leurs propres ressources humaines et matérielles.

Le mythe de la fin de l’histoire

Pour les "vainqueurs" de la guerre froide, la fin des années 1980 semblait annoncer l’aube d’une nouvelle ère radieuse. On parlait de la "fin de l’histoire" (Francis Fukuyama). Avec la victoire du libéralisme et de la "démocratie" occidentale, on aurait atteint le "point final de l’évolution idéologique de l’humanité". Il n’existait plus, pensait-on, d’alternatives fondamentales au système libéral-démocratique — les "grands récits" idéologiques (fascisme, communisme) appartenaient au passé.

Tant que l’Union soviétique existait et que la Chine aspirait encore à devenir pleinement communiste, ce bloc de l’Est restait largement déconnecté de la politique financière occidentale, et l’Occident n’avait pas vraiment accès à sa puissance économique. Mais cela allait changer. L’impérialisme financier y voyait une opportunité.

Après le démantèlement de l’Union soviétique par son propre gouvernement, l’ordre mondial bipolaire a temporairement laissé place à un ordre unipolaire avec les États-Unis comme puissance dominante (la Chine était en voie de rattrapage économique et militaire, mais n’était pas encore une force équivalente). De nombreux anciens pays socialistes ont introduit des réformes de type économie de marché après 1991, et l’Occident a tenté d’y prendre pied.

Cependant, après un processus de transformation souvent très douloureux, la Fédération de Russie a désormais mis en place son propre modèle économique qui défie l’empire financier américain. La Chine, elle aussi, a su mettre en œuvre avec succès d’importants ajustements à son propre modèle économique.

Développement alternatif dans la Fédération de Russie

Après l’effondrement de l’Union soviétique à la fin de l’année 1991, la Russie s’est retrouvée face à la tâche de transformer et de moderniser son économie planifiée et contrôlée par l’État en un système comportant des éléments d’économie de marché.

Le gouvernement du président Boris Eltsine et de ses conseillers, parmi lesquels Egor Gaïdar, Anatoli Tchoubaïs et d’autres — comme le Harvard Institute for International Development (HIID) — ont opté pour une véritable « thérapie de choc » consistant en une restructuration radicale et rapide, qu’ils ont euphémiquement appelée « libéralisation ». Bien entendu, le FMI et la Banque mondiale ont également joué leur rôle habituel dans le cadre du Consensus de Washington. À partir de janvier 1992, la plupart des prix contrôlés par l’État ont été libéralisés, ce qui a entraîné une hyperinflation. La plupart des entreprises publiques ont été privatisées, souvent par le biais de programmes dits de « bons de privatisation ». La population (les entreprises publiques étant un bien commun en URSS) a reçu des certificats d’actions, qui ont souvent été rachetés en masse à des prix dérisoires, parfois par des clans oligarchiques criminels (souvent à crédit).

Cette thérapie de choc axée sur le marché a eu des conséquences profondes. Dans les années 1990, la production économique s’est effondrée et de nombreuses entreprises ont fait faillite. L’hyperinflation s’est installée (l’inflation a dépassé 2 000 % en 1992, anéantissant l’épargne). Le chômage, la pauvreté, la baisse de l’espérance de vie, la corruption et la criminalité ont fortement augmenté. Quelques initiés ont pu acquérir à vil prix d’énormes entreprises publiques (pétrole, gaz, matières premières) et sont devenus extrêmement riches. En 1998, l’État était pratiquement en faillite et le rouble a été massivement dévalué. Les tentatives de sauvetage ont été activement sabotées par les États-Unis, le reste de l’Occident et leurs institutions.

À partir des années 2000, le gouvernement sous la présidence de Vladimir Poutine a progressivement stabilisé le pays. L’État de droit a été progressivement rétabli. Le pouvoir politique des oligarques a été sévèrement limité. L’État a repris le contrôle des secteurs stratégiques (notamment l’énergie) et l’économie s’est développée selon son propre modèle, radicalement différent du néolibéralisme occidental. La lutte contre les clans mafieux à base ethnique se poursuit encore aujourd’hui, comme l’ont montré les événements récents du 27 juin 2025 à Iekaterinbourg.

Après que la Crimée est devenue partie intégrante de la Fédération de Russie et que le conflit dans l’est de l’Ukraine s’est intensifié, les sanctions économiques occidentales contre la Russie ont commencé en 2014 et ont été massivement renforcées en 2022 après le lancement de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. La Russie y a répondu avec succès par de vastes mesures de substitution aux importations. Ici aussi, il est décisif que, comme en Chine, l’économie réelle reste dominante et que les éléments financiers jouent un rôle nettement secondaire.

Développements en Chine

Le changement de système en Chine est souvent décrit comme un « socialisme aux caractéristiques chinoises ». Cela signifie que, depuis la fin des années 1970, la Chine a intégré certains éléments de l’économie de marché dans son système communiste sans pour autant abandonner son système politique.

À la mort de Mao Zedong en 1976, la Chine était économiquement en retard et politiquement et socialement bouleversée par la Révolution culturelle (1966–1976). Sous l’impulsion de Deng Xiaoping, une politique de réformes pragmatiques (« réforme et ouverture ») débute en 1978. Deng Xiaoping ne se concentre plus uniquement sur l’orientation idéologique, mais met l’accent sur le développement économique et la lutte contre la pauvreté dans le pays. Il résume sa vision par cette formule : « Peu importe qu’un chat soit noir ou blanc — l’essentiel, c’est qu’il attrape les souris. »

Le système de collectivisation agricole est progressivement aboli. La production agricole est en grande partie confiée à la responsabilité des agriculteurs individuels. Ceux-ci sont autorisés à exploiter leurs terres de façon autonome et à vendre les excédents. En 1980, les premières zones économiques spéciales (par exemple Shenzhen) voient le jour, avec des investissements étrangers, des allégements fiscaux et un accent mis sur l’exportation. Les entreprises privées sont progressivement autorisées, d’abord pour les petites et moyennes entreprises, puis dans l’industrie et les services. De nombreux prix sont libéralisés, la concurrence est encouragée et les entreprises d’État sont réformées.

La Chine désigne aujourd’hui officiellement son système comme une « économie de marché socialiste ». Elle combine le contrôle étatique de certains secteurs clés (énergie, banques, industrie lourde) avec les forces du marché pour le reste de l’économie (entreprises privées, capitaux étrangers, exportations) et un rôle central pour le Parti communiste, qui contrôle toutes les décisions politiques.

Depuis le début des réformes, la Chine est passée d’un pays agricole pauvre à la deuxième économie mondiale. Des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté. La Chine est devenue « l’atelier du monde ».

Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, on observe un retour partiel à un contrôle étatique renforcé.

Les géants technologiques comme Alibaba et Tencent sont plus strictement régulés et la corruption est activement combattue. Le slogan de la « prospérité commune » vise à limiter l’accumulation excessive de richesses. Parallèlement, l’intégration de l’ensemble de l’Eurasie est encouragée grâce à d’immenses projets d’infrastructure (« Nouvelle Route de la Soie »), créant de nouvelles routes commerciales et de nouvelles opportunités.

La Chine n’est pas une économie de marché classique à l’occidentale, mais elle n’est plus non plus une économie planifiée pure (pour un exposé très accessible sur le sujet, voir David Daokui Li, China’s World View, Demystifying China to Prevent Global Conflict, W. W. Norton & Company, 2024). Faute de meilleur terme occidental, le système est souvent qualifié de capitalisme d’État ou d’économie de marché dirigée par l’État. L’élément clé est que la Chine poursuit une stratégie de politique industrielle axée sur le développement d’une économie réelle forte. La planification étatique, l’investissement ciblé, le transfert de technologies et l’expansion des chaînes de valeur industrielles en constituent la base. L’objectif est d’élever le niveau de vie de l’ensemble de la population.

Comme en Russie, les facteurs purement financiers jouent un rôle secondaire. La Chine utilise les banques et les entreprises publiques comme instruments de sa politique industrielle. Les grands projets d’infrastructure sont financés par des prêts contrôlés par l’État, et non par des fonds spéculatifs privés. Cela permet à la Chine de réaliser des projets de long terme qui ne seraient pas forcément rentables à court terme, comme les lignes ferroviaires à grande vitesse ou l’approvisionnement stratégique en matières premières.

Cette allocation de capital dirigée par l’État permet de développer des capacités industrielles bien supérieures à la demande du marché actuel, mais avec la perspective de pouvoir répondre à une demande mondiale accrue ultérieurement. Cela concerne notamment l’industrie solaire, la mobilité électrique ou encore la production de semi-conducteurs.

Un économiste allemand ouvre la voie à un système économique alternatif

L’économiste allemand Friedrich List (1789–1846) et son ouvrage Le Système national d’économie politique (Das nationale System der politischen Ökonomie, 1841) jouissent d’une grande estime en Russie et en Chine.

Des penseurs et économistes russes se réfèrent régulièrement à la théorie de List. Même s’il ne faut pas surestimer l’importance réelle d’Alexandre Douguine dans la politique russe actuelle, ses réflexions sur ce sujet illustrent bien la façon de penser de certains cercles. Douguine souligne que List prônait le protectionnisme afin de promouvoir l’industrie nationale. Cela s’inscrit dans la vision de Douguine d’un modèle « multipolaire » ou « eurasiatique » opposé à la mondialisation unipolaire libérale-capitaliste. Outre Douguine, Sergueï Glaziev (par exemple dans Глобальный кризис. Что делать [La crise mondiale. Que faire ?], Moscou, 2011, où Glaziev évoque List aux côtés d’Hamilton et d’autres premiers protectionnistes), Iouri Kroupnov et des auteurs proches de l’Académie des sciences de Russie le citent également.

Il en va de même pour la Chine. Par exemple, Justin Yifu Lin, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, a souvent cité List comme référence majeure pour la modernisation de la Chine, notamment dans son ouvrage The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution Did Not Originate in China (Lin, 1995). Lin y prend List comme exemple de stratégie de développement. Friedrich List est aussi mentionné dans des études universitaires (Zhang Pei, The Relevance of Friedrich List's Theory in China's Economic Development, Review of Political Economy (2021) ; Bai Gao, Economic Ideology and Japanese Industrial Policy: Developmentalism from 1931 to 1965). Ce dernier compare notamment la manière dont le Japon, puis la Chine, ont adopté les idées de List.

List critiquait le libre-échange dominant de son époque, défendu par Adam Smith et David Ricardo, qu’il jugeait inégalement bénéfique pour tous les pays. Selon lui, le libre-échange ne profite qu’aux nations industrielles hautement développées, tandis que les pays moins avancés ne peuvent rivaliser sur un marché libre avec des industries supérieures. Il prônait la protection de l’économie nationale pendant sa phase de développement et parlait de « protection infantile » de l’industrie naissante par des droits de douane et d’autres mesures étatiques. Une fois l’industrialisation menée à bien, ces droits de douane pouvaient être abaissés et le libre-échange introduit. L’objectif était d’atteindre l’autosuffisance, la puissance économique et l’indépendance du pays afin d’élever le niveau de vie de la population. List développa cette idée en réaction à l’hégémonie britannique de l’époque : la Grande-Bretagne, leader industriel, tirait profit du libre-échange, alors que les petits États allemands restaient majoritairement agricoles.

Bien que les théories de List aient été formulées plusieurs décennies avant la fondation de l’Empire allemand, elles ont influencé de nombreux politiciens et économistes ultérieurs. La politique douanière protectionniste de Bismarck (à partir de 1879) est considérée comme la mise en pratique des principes de List : protéger l’industrie allemande contre la concurrence britannique.

L’orientation réelle de l’économie en Chine et en Russie

La Russie et la Chine poursuivent donc une stratégie fortement guidée par une politique industrielle. Au cœur de cette approche se trouve la croissance par la création de valeur réelle, c’est-à‑dire par le développement d’une industrie solide et la réalisation d’excédents à l’exportation. L’infrastructure, l’expertise technologique, l’approvisionnement énergétique et une politique stratégique en matière de ressources premières sont des éléments centraux de cette stratégie. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie de la population et de garantir la souveraineté économique du pays.

Comme l’avait préconisé Friedrich List, l’État joue un rôle central dans ce processus. Des plans économiques pluriannuels définissent les priorités. Des secteurs stratégiques comme la construction mécanique, l’électronique ou les énergies renouvelables bénéficient de soutiens ciblés sous forme de subventions, d’un accès facilité au crédit et d’allégements fiscaux.

Au départ, l’économie en développement dépendait fortement du transfert de technologies. Les investisseurs étrangers devaient donc (et doivent souvent encore) conclure des coentreprises (joint ventures) avec des entreprises chinoises pour implanter leurs sites de production. L’État a massivement investi dans les réseaux de transport, les ports, les trains à grande vitesse et l’approvisionnement énergétique afin de renforcer la compétitivité industrielle.

Cette stratégie a transformé la Chine, qui était autrefois un simple producteur à bas coûts de biens de consommation courants, en un fabricant de premier plan de composants de haute technologie, de machines, d’automobiles, d’éoliennes et, de plus en plus, de semi-conducteurs.

Selon l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), la production manufacturière et industrielle de la Chine représentait 28,7 % du total mondial en 2023 — soit plus que les États-Unis, le Japon et l’Allemagne réunis. Voici le lien vers la compilation de la Banque mondiale publiée en 2024.

Rivalité des systèmes

Le système économique impérialiste et colonialiste sur le plan financier cherche à s’approprier les ressources du reste du monde et vivre à crédit — ce qui, il faut le reconnaître, a longtemps fonctionné. Mais l’éloignement de l’économie réelle et la focalisation sur un secteur financier hypertrophié provoquent de profonds bouleversements sociaux. L’écart entre les riches et les pauvres (entre Wall Street et Main Street) s’est creusé à un point tel qu’il n’est plus soutenable à long terme.

La victoire écrasante du mouvement MAGA de Donald Trump en est le résultat. Mais cela n’inquiète guère la classe politique américaine : le bien-être de leurs concitoyens figure très bas sur leur liste de priorités. L’essentiel est de rester élus, de nourrir leurs familles et de mener une vie confortable grâce aux nombreux avantages matériels que procure leur fonction. Ce versant des inconvénients du système économique décrit plus haut ne dérange en réalité pas ceux qui dirigent le système — ou qui s’estiment aux commandes. Malgré les prophéties de malheur des Cassandre, une révolution sociale ne se profile pas au pays des « opportunités illimitées ». Les « déplorables » peuvent bien se plaindre, ils sont contents de « voter » pour « l’alternative » — même si celle-ci s’avère ne pas en être une. Ils retenteront leur chance lors du prochain scrutin, en vain. Plus les gens deviennent misérables, plus ils se replient sur eux-mêmes et essaient de survivre tant bien que mal. Karl Marx et Friedrich Engels se sont clairement trompés, à la lumière des événements historiques, sur leur théorie de l’appauvrissement menant à la révolution.

Le vrai problème inquiétant de ce système économique parasitaire réside dans le fait qu’il menace sa propre existence et celle de l’hôte qui le nourrit — soit parce que l’hôte s’effondre sous la charge, soit parce qu’il trouve la force de se débarrasser du parasite.

Le déficit budgétaire inhérent à ce système et le déficit commercial extérieur qui l’accompagne inévitablement sont les symptômes d’une maladie qui, à eux seuls, ne feront pas s’effondrer le système tant que l’hôte peut encore tolérer le parasite. Comme nous l’avons montré dans un autre article, les vassaux soutiennent actuellement ce système parasitaire faute d’alternative crédible. Mais le temps est compté pour l’empire financier, car un véritable concurrent au système gagne rapidement du terrain.

Kirill Alexandrovitch Dmitriev (né le 12 avril 1975 à Kiev) est le directeur général du Russian Direct Investment Fund (RDIF) — le fonds souverain russe doté d’environ 10 milliards de dollars — et, depuis février 2025, représentant spécial du président Poutine pour les investissements étrangers et la coopération économique. Selon lui, les pays des BRICS ont atteint pour la première fois un volume commercial cumulé de plus de 1 000 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines (source : AInvest). Le président Poutine l’a également confirmé le 20 juin 2025 lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg (tass.com).

Cela souligne le succès de la coopération économique renforcée au sein de la communauté des pays BRICS — menée par la Russie et la Chine — fondée sur une véritable économie réelle, et leur importance croissante à l’échelle mondiale. Ce qui dérange particulièrement l’Occident, c’est que ces flux commerciaux sont réglés en monnaies nationales, en dehors du système SWIFT. Ni le Trésor américain, ni la Réserve fédérale, ni aucune autre instance de contrôle économique occidentale n’ont de visibilité sur ce qui s’y passe, ni de prise pour l’influencer. Les bourses occidentales et leurs cotations n’ont aucun contrôle sur cette partie de l’économie.

Les jours où le dollar pouvait être utilisé comme arme et moyen de chantage touchent à leur fin.

Il suffit de reprendre la devise du sommet des BRICS de 2023 (Afrique du Sud) : « BRICS et Afrique : Partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ».

« Croissance mutuelle accélérée » peut sembler technocratique. Mais pour les populations des pays BRICS, cela représente une promesse concrète et un message politique. Cela signifie que les pays BRICS ne veulent pas développer leur économie chacun de leur côté, mais ensemble, et que cette coopération doit profiter à tous les États membres grâce à un commerce accru, des investissements, des transferts de technologies et une coopération politique renforcée. Des projets d’infrastructure communs, de nouvelles industries et des accords commerciaux doivent générer une croissance économique qui bénéficiera également aux populations locales. Pour les régions les plus pauvres (par exemple certaines zones rurales du Brésil, des parties de l’Inde ou de l’Afrique), cette promesse représente la perspective d’investissements accrus et d’un meilleur accès aux marchés mondiaux. La croissance doit servir à réduire la pauvreté et à améliorer l’éducation, la santé et les infrastructures.

John F. Kennedy avait déjà compris qu’en situation de rivalité systémique (à l’époque, la « menace rouge » restait un sujet), la seule manière de l’emporter était de veiller à ce que les populations puissent mener une vie confortable et sûre, et disposer d’une voix réellement entendue. Sans cela, le système en place finirait par perdre le soutien nécessaire à ses propres desseins, et les peuples se tourneraient vers un système plus adapté à leurs besoins.

Le 13 mars 1961, lors d’un discours à la Maison-Blanche à l’occasion d’une réception pour les membres du Congrès et du corps diplomatique des républiques latino-américaines, Kennedy exposait un plan pour le développement de l’Amérique du Sud :

"Le niveau de vie de chaque famille américaine sera en hausse, l’éducation de base sera accessible à tous, la faim ne sera plus qu’un souvenir, le besoin d’une aide extérieure massive aura disparu, la plupart des nations seront entrées dans une phase de croissance autonome, et bien qu’il restera encore beaucoup à faire, chaque république (latino-)américaine sera maîtresse de sa propre révolution, de son propre espoir et de ses propres progrès."

Président Kennedy — 13 mars 1961

Wall Street, ses bénéficiaires et les parasites économiques n’ont pas poursuivi cette vision, et ils en paient aujourd’hui le prix. Le message adressé aux parasites est le suivant : « Tant que vous vous comporterez comme des prédateurs, nous construirons une alternative à votre système, et vos politiques ne feront qu’accélérer votre isolement au lieu d’y remédier. » Cette évolution est irréversible car elle correspond à la nature sociale de l’être humain.

À la lumière de cela, quelles alternatives s’offrent au système actuel ?

Certains affirment que l’administration Trump espère qu’un jour l’Amérique pourra créer un monopole sur Internet, un monopole sur l’informatique, un monopole sur l’intelligence artificielle et un monopole sur la production de semi-conducteurs — et qu’elle pourra, grâce à ces revenus de monopole, inverser le déficit de la balance des paiements et restaurer sa puissance mondiale.

C’est un vœu pieux, car la domination technologique exige de la recherche et du développement, et le secteur financier tout comme les entreprises qui devraient développer cet avantage technologique ne pensent qu’à court terme, avec pour seul objectif la valorisation de leurs actions. La manière dont l’économie américaine est financiarisée mine sa capacité à maintenir son pouvoir financier sur le monde, car cela a conduit à la désindustrialisation de l’économie des États-Unis.

De plus, les États-Unis n’ont pas la première et plus importante ressource pour une réindustrialisation : le capital humain. Le système éducatif y est presque exclusivement orienté vers le secteur financier. Les bases éducatives nécessaires à l’économie réelle sont désespérément faibles.

Les Américains ont un proverbe plein de sagesse : « Quand on est dans un trou, il faut arrêter de creuser ! » Mais avec le Big Beautiful Bill, l’administration Trump agit à l’inverse de ce conseil. Cette loi ne fait qu’apporter « encore plus de la même chose » : c’est l’application du Consensus de Washington à domicile, une approche avec laquelle Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont déjà échoué lamentablement. L’austérité pour les pauvres et les « allègements » pour les riches ne conduisent pas à plus de croissance. Au contraire, la financiarisation de l’économie se poursuit et la désindustrialisation s’accélère. Des dettes colossales pour financer les dépenses militaires ne sont pas un investissement : c’est de l’argent gaspillé pour l’industrie la moins productive. Cela produit de la ferraille pour les dépotoirs et entraîne une baisse du niveau de vie.

La seule voie pour que les États-Unis redeviennent une économie solvable serait de renoncer à vouloir régenter le monde par un empire. Les empires ne rapportent pas. C’est la leçon de l’histoire. Les empires coûtent énormément d’argent et, à la fin, la puissance impériale finit en faillite, tout comme la Grande-Bretagne a fait faillite avec son empire, et l’Empire romain avant elle.

Si les États-Unis veulent échapper à ce destin, ils devront simplement devenir un pays comme un autre. Il faudrait qu’ils acceptent l’égalité. Il faudrait instaurer une parité entre les États-Unis et les autres pays, où chacun respecte les mêmes règles. Mais comme le souligne Michael Hudson, cela est inacceptable pour le Congrès américain. Il y règne encore un nationalisme populiste qui dit : « Nous ne voulons pas être comme les autres pays. Nous ne voulons pas avoir à vivre selon les règles auxquelles les autres se soumettent. Nous voulons continuer à dominer les autres pays, car nous craignons que s’ils ont la possibilité de devenir diplomatiquement indépendants, ils fassent quelque chose qui ne nous plaise pas. » Tant que cet état d’esprit perdure, les États-Unis continueront à se dresser contre le reste du monde et finiront par être mis à l’écart, tandis que la majorité mondiale poursuivra, avec persévérance, son chemin constructif et coopératif vers un meilleur niveau de vie.

«Systèmes en concurrence : impérialisme financier contre économie réelle au service du peuple»