Systemkonkurrenz: Finanz-Imperialismus vs. Realwirtschaft für die Menschen

Einleitung

Der Versuch, ein weltweites Finanz-Imperium zu errichten, ist militärisch, wirtschaftlich und politisch selbstzerstörerisch. Er macht die bereits bestehende Spaltung zwischen der US-zentrierten neoliberalen Ordnung und der globalen Mehrheit für diese sowohl aus moralischen Gründen als auch aus Gründen der einfachen Selbsterhaltung und des wirtschaftlichen Eigeninteresses unumkehrbar.

Während der westliche Finanz-Imperialismus kolonialistischer Prägung sich kontinuierlich deindustrialisiert und durch die ständig steigende Finanzialisierung seiner Wirtschaft zunehmend seine restlichen realwirtschaftlichen Elemente selbst zerstört, wird im Wirtschaftsraum der BRICS-Länder – vor allem in Russland und in China – den Interessen der jeweiligen Bevölkerungen Rechnung getragen und dort steigt der Lebensstandard kontiniuierlich. Im Westen werden die Bevölkerungen zunehmend in Armut und Elend gestürzt. Viele Orte in den USA erinnern heute an die Zustände der damals sogenannten Entwicklungsländer Südamerikas oder Afrikas. Demgegenüber entstehen im sich ständig integrierenden Eurasien und den assoziierten Ländern buchstäblich „blühende Landschaften“.

Das parasitäre finanzimperialistische Wirtschaftssystem des Neokolonialismus und das realwirtschaftlich ausgerichtete, kooperative Wirtschaftssystem „auf Augenhöhe“ stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Ausgang des ungleichen Kampfes dieser beiden Systeme ist absehbar.

Die Paradigmen des klassischen Neoliberalismus in den Vereinigten Staaten

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stand auch in den USA noch die Realwirtschaft zum Nutzen der eigenen Bevölkerung im Zentrum. Die Unternehmen investierten Gewinne in Maschinen, Arbeitsplätze und neue Produkte und die Banken vergaben Kredite für Fabriken oder Infrastrukturprojekte. Der Staat kümmerte sich um die Rahmenbedingungen der Wirtschaft. Er sorgte für eine funktionierende Infrastruktur und ein effizientes Bildungssystem. Daseinsvorsorge war Aufgabe des Staates und das Gemeinwesen war verantwortlich für Gesundheitsversorgung und Altersrente. Es galten noch die Paradigmen des klassischen Neoliberalismus.

Dieser Begriff entstand in den 1930er Jahren, u. a. in Kreisen um Walter Lippmann, Friedrich August von Hayek und die sogenannte Mont Pèlerin Society (1947 gegründet). Damals meinte er eine Neuinterpretation des klassischen Liberalismus: Der Staat sollte den Markt schützen, aber nicht selbst die Wirtschaft steuern. Die Banken hatten in diesem System vor allem eine flankierende Rolle zur Stützung des Wachstums der Realwirtschaft als Basis für die Lebensqualität der Menschen. Auch die Börsenkurse hatten einen direkten Bezug zur Realwirtschaft, denn sie signalisieren die Ertragserwartungen der Industriebetriebe und das Vertrauen der Anleger in diese und steuerten so die Kapitalakkumulation in Richtung von mehr Wachstum der Produktion für die Versorgung der Bevölkerung und für den Export.

Die USA waren im 20. Jahrhundert die größte Industrienation der Welt. Vom „Rust Belt“ bis zum Silicon Valley prägten Schwerindustrie, Automobilproduktion und Hightech-Fertigung die Wirtschaft. Es galt der „amerikanische Traum“. Jeder Mensch habe – unabhängig von Herkunft, Klasse oder Umständen – die Möglichkeit, durch harte Arbeit, Fleiß und eigene Leistung gesellschaftlichen Aufstieg, materiellen Wohlstand und persönliche Freiheit zu erreichen.

Zu dieser Zeit lag der Fokus noch auf der Realwirtschaft. Allerdings gab es schon vor dieser Zeit massgebliche Finanzkreise, deren finanzwirtschaftliche Vision darin bestand, Rohstoffe, Finanzströme und Wissensproduktion in einem umfassenden, langfristigen System zu integrieren, um globale Einflussnahme zu steuern. Dazu lohnt sich ein Studium der Geschichte der Familie Rockefeller.

Finanzwirtschaftliche Orientierung der USA: Neoliberalismus á la Reagan und Thatcher

Ab den 1970er/1980er Jahren bekam der Begriff des Neoliberalismus mit den wirtschaftspolitischen Programmen à la Ronald Reagan und Margaret Thatcher eine neue Bedeutung.

Die USA und Grossbritannien als Anhängsel der USA sahen sich damals noch als starke Industrienationen. Daher setzten sie auf den Rückbau staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft und die Förderung freier Märkte als Hauptmotor für ihr weiteres Wachstum. Regulierungen für Unternehmen, die Finanzmärkte und die Arbeitsmärkte wurden stark abgebaut. Die Steuern für Unternehmen und Vermögende wurden massiv gesenkt. Deren wachsender Reichtum sollte zu mehr Wirtschaftswachstum führen und damit auch für die Mittelschicht und die Arbeitnehmerschicht materielle Vorteile bringen. Man sprach vom „Trickle-down-Effekt“. Staatliche Unternehmen wurden an private Investoren übergeben und der Staat zog sich aus der Daseinsvorsorge zurück.

Gleichzeitig konzentrierte sich ein wachsender Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten auf Finanztransaktionen, Spekulation und Handel mit Finanzprodukten. Diese Finanzgeschäfte hatten oft keinen direkten Bezug mehr zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Es entstanden neue Finanzprodukte (Derivate, Hedgefonds, komplexe Anleihen), die schnelle Profite versprachen ohne Rückkoppelung zur Realwirtschaft. Statt in neue Fabriken zu investieren, kauften Unternehmen ihre eigenen Aktien zurück (share buybacks), um künstlich eine steigende Nachfrage nach diesen Aktien vorzutäuschen und somit den Aktienkurs zu heben und die Aktionäre und die Topmanager zu bedienen, deren Tantiemen von eben diesem Aktienkurs abhingen. Der Shareholder-Value wurde zum Leitprinzip. Viele Unternehmensleitungen optimierten die kurzfristigen Börsenbewertungen auf Kosten langfristiger industrieller Substanz. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war kein vorrangiges Ziel – im Gegenteil: Je kleiner die Kosten für die Belegschaft, um so grösser ist die kurzfristige Rendite der Kapitaleigner. Offshoring und Outsourcing verlagerten Arbeitsplätze dorthin, wo die Löhne derzeit noch niedriger waren – zuerst nach Mexiko und dann vor allem nach Asien.

Während die Wall Street boomte verödeten so industrielle Kernregionen. Viele Industriebetriebe wurden geschlossen oder ins Ausland verlagert. Ein Blick etwa nach Detroit, Michigan – früher bekannt als Zentrum der US-Autoindustrie (Motor City), Cleveland, Ohio – früher eine Hochburg für Stahl- und Maschinenbau, Pittsburgh, Pennsylvania – früher Zentrum der US-Stahlproduktion zeigt ein beklagenswertes Bild der Deindustrialisierung und Verelendung.

Gleichzeitig stiegen die Profite des Finanzsektors. Heute macht die Realwirtschaft (Produktion materieller Güter) in den USA einen immer kleineren Anteil am BIP aus und die amerikanische Bevölkerung, vor allem auch der Mittelstand, verarmt.

Heute haben sich die Finanzmärkte vor allem in den USA, aber auch in anderen Volkswirtschaften des Westens, weitgehend vom eigentlichen Ziel des Wirtschaftens, der Realwirtschaft, entkoppelt. Geld „arbeitet“ nicht mehr produktiv, sondern zirkuliert vor allem, um auf Kosten stabiler Arbeitsplätze und nachhaltiger Entwicklung mehr Geld zu generieren. Inzwischen übersteigt der Umsatz der weltweiten Finanzmärkte die Größe der realen Weltwirtschaft um ein Vielfaches.

Das nachstehende realistische Schaubild mit ungefähren Schätzungen zeigt die Situation. Das Welt-BIP ist von ca. 30 Billionen USD (1995) auf etwa 100 Billionen USD (2023) gewachsen. Das globale Finanzvermögen (inkl. Aktien, Anleihen, Derivate usw.) hat sich im selben Zeitraum etwa vervierfacht und liegt weit über dem Welt-BIP. Diese Schere zwischen der realwirtschaftlichen Wertschöpfung und den Finanzmarktaktivitäten entspricht dem sich ständig beschleunigenden Trend im westlichen Wirtschaftssystem.

Gleichzeitig zeigt dieses Bild natürlich auch einen Grund für die laufende Geldentwertung. Die Finanzwirtschaft wächst durch Spekulation, Kreditausweitung und Geldmengenerhöhung viel schneller als die Realwirtschaft. Dadurch fließt mehr Geld in Finanzprodukte, ohne dass realwirtschaftlich entsprechender Mehrwert entsteht. Diese Geldmengenausweitung, die nicht durch reale Güter und Dienstleistungen gedeckt ist, führt direkt zu entsprechender Geldentwertung.

Die Börsennotierungen im Westen gehen ständig nach oben – aber nicht, weil die Erlöserwartungen und das Vertrauen in die entsprechenden Industrieunternehmen positiv bewertet würden, sondern weil diejenigen, die im Finanzsystem scheinbar reich geworden sind, nicht wissen, was sie mit dem auf ihren Konten angehäuften Geld sonst anfangen sollen. Die Hedgfonds-Manager haben schlaflose Nächte. Natürlich muss diese Blase nach gesundem Menschenverstand irgendwann platzen – nur weiss niemand, wann. Den Letzten beissen die Hunde – sie hoffen einfach, dass sie nicht die Letzten sind, immer nach dem Motto: „Augen zu und durch.“

Washington Consensus: Finanzimperialismus ist gleich Finanzkolonialismus

Um dieses finanzwirtschaftlich orientierte Wirtschaftssystem in der ganzen Welt zu installieren, wurden die von den USA in Bretton Woods geschaffenen Institutionen instrumentalisiert. Es galt weltweit der „Washington Consensus“. Der Begriff wurde 1989 vom britischen Ökonomen John Williamson geprägt. Er beschrieb damit einen „Konsens“ der Institutionen mit Sitz in Washington D. C., insbesondere Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltbank und US-Finanzministerium. Diese Institutionen machten ihre wirtschaftspolitischen „Empfehlungen“ zur Bedingung für Kredite oder Schuldenerlasse.

Länder, die Kredite von diesen Institutionen benötigten, wurden genötigt, eine sogenannte Fiskaldisziplin umzusetzen. Dies bedeutete, dass Haushaltsdefizite abzubauen waren und die öffentlichen Ausgaben reduziert werden mussten, was insbesondere die staatliche Daseinsvorsorge betraf. Die Länder wurden gezwungen, der Liberalisierung der Zinssätze zuzustimmen, die von der Federal Reserve festgelegt und mitunter über Nacht drastisch erhöht wurden. Als Sicherheiten für die Kredite wurden die Bodenschätze, die landwirtschaftlichen Erträge und die Arbeitskraft der entsprechenden Volkswirtschaften entweder gleich übernommen oder zumindestens aber verpfändet. Man nannte das Handelsliberalisierung und Abbau von Marktzugangsbarrieren und anderen Handelshemmnissen, Liberalisierung von Direktinvestitionen und Offenheit für ausländisches Kapital. Die verschuldeten Länder sollten angeblich „marktwirtschaftlich fit“ gemacht werden, wozu auch gehörte, sogenannte „wettbewerbsfähige“ Wechselkurse für ihre jeweiligen Währungen einzuführen.

Im Prinzip ging es um ein finanz-kolonialistisches System, das den Reichtum der Welt in den Westen zu transferieren und die betreffenden Bevölkerungen von der Teilnahme ihrer eigenen menschlichen und materiellen Resourcen auszuschliessen hatte.

Die Mär vom Ende der Geschichte

Für die „Sieger“ im Kalten Krieg schienen ab Ende der 1980er Jahre rosige Zeiten anzubrechen. Es war vom Ende der Geschichte (Francis Fukuyama) die Rede. Mit dem Sieg des Liberalismus und der westlichen „Demokratie“ sei der „Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit“ erreicht. Es gebe keine grundlegenden Alternativen mehr zum liberal-demokratischen System – die „großen Geschichten“ der Ideologien (Faschismus, Kommunismus) seien vorbei.

Solange die Sowjetunion bestand und China noch wirklich kommunistisch werden wollte, war dieser östliche Block von der Finanzpolitik des Westens weitestgehend abgekoppelt und hatte der Westen keinen echten Zugriff auf deren Wirtschaftskraft. Nun sollte sich das ändern. Der Finanz-Imperialismus witterte Morgenluft.

Nach der Demontage der Sowjetunion durch seine eigene Regierung wich die bipolare vorübergehend einer unipolaren Weltordnung mit den USA als dominierender Macht (China war zwar auf dem Weg, wirtschaftlich und militärisch aufzuholen, war aber noch keine gleichstarke Kraft). Viele ehemals sozialistische Länder führten nach 1991 marktwirtschaftliche Reformen ein und die der Westen versuchte, dort Fuss zu fassen.

Allerdings hat sich die Russische Föderation inzwischen nach einem teilweise sehr schmerzhaften Transformationsprozess ein ganz eigenes Wirtschaftsmodell geschaffen, das dem amerikanischen Finanz-Imperium trotzt. Und auch China hat erfolgreich gravierende vorteilhafte Änderungen an seinem sehr eigenen Wirtschaftsmodell umgesetzt.

Alternative Entwicklung in der Russischen Föderation

Nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 stand Russland vor der Aufgabe, seine zentral geplante, staatlich gelenkte Planwirtschaft in eine Ordnung mit marktwirtschaftlichen Elementen umzuwandeln und zu modernisieren.

Die Regierung unter Präsident Boris Jelzin und deren Berater Jegor Gaidar, Anatoli Tschubais und andere wie etwa das Harvard Institute for International Development (HIID), setzten auf eine veritable „Schocktherapie“ mit radikaler und schneller Umgestaltung, die sie euphemistisch „Liberalisierung“ nannten. Natürlich spielten auch IWF und Weltbank ihre übliche Rolle im Washington Consensus. Ab Januar 1992 wurden die meisten staatlich kontrollierten Preise freigegeben, was zu einer Hyperinflation führte. Die meisten Staatsbetriebe wurden privatisiert, oft durch sogenannte Voucher-Programme. Die Bevölkerung (die Staatsbetriebe waren in der UdSSR Volkseigentum) erhielt Anteilscheine, die in vielen Fällen zu Spottpreisen von teilweise kriminellen origarchischen Clans (oft auf Kredit) haufenweise aufgekauft wurden.

Diese marktwirtschaftliche Schocktherapie hatte tiefgreifende Konsequenzen. In den 1990er Jahren schrumpfte die Wirtschaftsleistung massiv, viele Betriebe gingen unter. Es kam zu einer Hyperinflation (1992 lag die Inflation bei über 2.000 %, die Ersparnisse verloren ihren Wert). Arbeitslosigkeit, Armut, sinkende Lebenserwartung, Korruption und Kriminalität nahmen stark zu. Wenige Insider erwarben riesige Staatsbetriebe (Öl, Gas, Rohstoffe) für wenig Geld und wurden extrem reich. 1998 war der Staat faktisch bankrott, der Rubel wurde massiv abgewertet. Rettungsversuche wurden von den USA und dem restlichen Westen und seinen Institutionen aktiv sabotiert.

Ab den 2000er Jahren stabilisierte die Regierung unter Präsident Putin das Land schrittweise. Der Rechtsstaat wurde nach und nach wieder hergestellt. Die politische Macht der Oligarchen wurde stark eingeschränkt. Der Staat gewann Teile der strategisch wichtigen Sektoren (vor allem Energie) zurück und die Wirtschaft wuchs mit einem eigenen, vom westlichen neoliberalen radikal zu unterscheidenden Wirtschaftsmodell. Der Kampf gegen ethnisch geprägte Mafia-Clans dauert bis heute an, wie die jüngsten Ereignisse vom 27. Juni 2025 in Jekaterinburg zeigen.

Nachdem die Krim Teil der Russischen Föderation wurde und der Konflikt in der Ostukraine eskalierte, begannen 2014 westliche Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die 2022 nach dem Beginn der russischen Militärischen Sonderoperation in der Ukraine massiv ausgeweitet wurden. Russland reagiert seither erfolgreich mit umfangreichen Sanktionssubstitutionen. Auch hierbei ist entscheidend, dass – wie in China – die Realwirtschaft dominiert und finanzwirtschaftliche Elemente eine deutlich untergeordnete Rolle spielen.

Die Entwicklung in China

Der Systemwandel in China wird oft mit der Formel „Sozialismus mit chinesischen Besonderheiten“ beschrieben. Das bedeutet, dass China seit den späten 1970er Jahren gewisse Elemente der Marktwirtschaft in sein kommunistisches System integriert hat, ohne aber das politische System aufzugeben.

Bei Mao Zedongs Tod 1976 war China wirtschaftlich rückständig und durch die Kulturrevolution (1966–1976) politisch und gesellschaftlich schwer erschüttert. Unter Deng Xiaoping begann ab 1978 eine pragmatische Reformpolitik („Reform und Öffnung“). Die ideologische Orientierung stand bei Deng Xiaoping nicht mehr allein im Vordergrund, sondern es ging ihm um die wirtschaftliche Entwicklung und die Bekämpfung der Armut im Land. Er prägte das Motto: „Egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist – Hauptsache, sie fängt Mäuse.“

Das landwirtschaftliche Kollektivierungssystem wurde schrittweise aufgehoben. Die landwirtschaftliche Produktion wurde weitgehend in die Haushaltsverantwortung der Bauern übergeben. Diese durften wieder eigenständig wirtschaften und überschüssige Erträge verkaufen. 1980 entstanden erste Sonderwirtschaftszonen (z. B. Shenzhen) mit ausländischen Investitionen, Steuervergünstigungen und Exportorientierung. Schrittweise wurden private Unternehmen zugelassen, zunächst im Klein- und Mittelgewerbe, später auch in Industrie und Dienstleistungen. Viele Preise wurden freigegeben, ein Wettbewerb wurde zugelassen und Staatsunternehmen wurden reformiert.

China nennt sein System heute offiziell eine „Sozialistische Marktwirtschaft“. Es kombiniert die staatliche Kontrolle über gewisse Schlüsselindustrien (z. B. Energie, Banken, Schwerindustrie) mit Marktkräften für den Rest der Wirtschaft (Privatunternehmen, Auslandskapital, Export) und eine starke Rolle für die Kommunistische Partei, die alle politischen Entscheidungen steuert.

Seit Beginn der Reformen ist China von einem armen Agrarland zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. Hunderte Millionen Menschen wurden aus der Armut gehoben. China wurde zur „Werkbank der Welt“.

Seit Xi Jinping 2013 Staatspräsident wurde, gibt es Zeichen einer teilweisen Rückkehr zu stärkerer staatlicher Lenkung. Tech-Giganten wie Alibaba oder Tencent werden strenger reguliert und Korruption wird aktiv bekämpft. Der Slogan „Gemeinsamer Wohlstand“ soll exzessiven Reichtum bremsen. Gleichzeitig wird die Integration ganz Eurasiens mit gewaltigen Infrastrukturprojekten („Neue Seidenstraße“) gefördert und so werden neue Handelswege und -möglichkeiten geschaffen.

China ist keine klassische Marktwirtschaft wie westliche Länder, aber auch kein reiner Planstaat mehr (dazu sehr lesenswert: David Daokui Li, China’s World View, Demystifying China to prevent global conflict, W. W. Norton & Company, 2024). Das System wird mangels besserer westlicher Begriffe oft als Staatskapitalismus oder staatlich geführte Marktwirtschaft bezeichnet. Entscheidend ist, dass China eine industriepolitische Strategie verfolgt, die den Aufbau einer starken Realwirtschaft ins Zentrum stellt. Staatliche Planung, gezielte Investitionen, Technologietransfer und der Ausbau industrieller Wertschöpfungsketten bilden die Basis. Ziel ist die Hebung des Lebensstandards für die gesamte Bevölkerung des Landes.

Rein finanzwirtschaftliche Elemente haben – ebenso wie in Russland – kaum Einfluss. China nutzt die Banken und Staatskonzerne als Instrumente der Industriepolitik. Große Infrastrukturprojekte werden über staatlich gelenkte Kredite finanziert, nicht über private Hedgefonds. So kann China langfristige Projekte umsetzen, die kurzfristig nicht unbedingt rentabel wären wie etwa Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken oder die strategische Rohstoffsicherung.

Diese staatlich gelenkte Kapitalallokation ermöglicht es, industrielle Kapazitäten aufzubauen, die weit über den aktuellen Marktbedarf hinausgehen, aber mit der Aussicht, später einen entsprechenden Weltbedarf decken zu können. Beispiele sind nicht nur die Solarindustrie, E-Mobilität oder die Halbleiterproduktion.

Deutscher Ökonom als Wegbereiter für ein alternatives Wirtschaftssystem

Der deutsche Nationalökonom Friedrich List (1789–1846) und sein Buch „Das nationale System der politischen Ökonomie“ von 1841 wird in Russland und in China sehr geschätzt.

So erwähnen russische Denker und Ökonomen Lists Theorie immer wieder. Auch wenn man die Bedeutung der Person Alexander Dugin im Hinblick auf die aktuelle russische Politik nicht überbewerten darf, zeigen seine diesbezüglichen Überlegungen doch, wie gewisse Kreise dort denken. Dugin betont, dass List für Protektionismus plädierte, um die nationale Industrie zu fördern. Das passt zu Dugins Vision eines „Multipolaren“ oder „Eurasischen“ Modells, das sich gegen die unipolare, liberal-kapitalistische Globalisierung richtet. Neben Dugin greifen etwa auch Sergej Glasjew (z.B. in: «Глобальный кризис. Что делать» [„Die globale Krise. Was ist zu tun?“], Moskau 2011, wo Glasjew List zusammen mit Hamilton und anderen Frühprotektionisten nennt), Juri Krupnow und Autoren aus dem Umfeld der Russischen Akademie der Wissenschaften auf ihn zurück.

Gleiches gilt für China. So hat etwa Justin Yifu Lin, der frühere Chefökonom der Weltbank, List mehrfach als entscheidende Referenz für Chinas Modernisierung genannt, so etwa in seinem Buch „The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution Did Not Originate in China” (Lin, 1995). Dort führt Lin List als Beispiel für Entwicklungsstrategie an. Auch in akademischen Studien wird Friedrich List erwähnt (Zhang Pei, „The Relevance of Friedrich List’s Theory in China’s Economic Development“, Review of Political Economy (2021); Bai Gao: Economic Ideology and Japanese Industrial Policy: Developmentalism from 1931 to 1965). Dieser Klassiker vergleicht, wie Japan und später China List übernommen haben.

List kritisierte den damals dominanten Freihandel, den Adam Smith und David Ricardo vertraten, als nicht für alle Länder gleichermaßen vorteilhaft. Er argumentierte, dass Freihandel nur für stark entwickelte Industrienationen gut ist, während sich noch weniger entwickelte Länder im freien Wettbewerb nicht gegen überlegene Industrien durchsetzen können. Es ging ihm um den Schutz der nationalen Ökonomie in der Aufbauphase und er sprach von einem Erziehungszoll (Infant Industry Protection). Junge, im Aufbau befindliche Industrien sollten vorübergehend durch Schutzzölle und andere staatliche Maßnahmen vor ausländischer Konkurrenz geschützt werden. Nach der erfolgreichen Industrialisierung könne man die Zölle wieder senken und in den Freihandel eintreten. Das Ziel sei die Eigenständigkeit, die wirtschaftliche Stärke und Unabhängigkeit des Landes um den Lebensstandard in diesem Land zu heben. List entwickelte diese Idee als Gegenreaktion auf die seinerzeitige britische Vorherrschaft. Großbritannien war damals Industrieführer und profitierte vom Freihandel, während die deutschen Kleinstaaten noch agrarisch geprägt waren.

Lists Theorien waren zwar Jahrzehnte vor der deutschen Reichsgründung formuliert worden, beeinflussten aber viele spätere Politiker und Ökonomen. Die Schutzzollpolitik Bismarcks (ab 1879) gilt als Umsetzung von Listen’schen Prinzipien: Schutz der deutschen Industrie gegen britische Konkurrenz.

Die Realwirtschaftliche Orientierung von China und Russland

Russland und China verfolgen somit eine stark industriepolitisch gesteuerte Strategie. Im Kern geht es um Wachstum durch reale Wertschöpfung, also durch den Aufbau einer starken Industrie und das Erzielen von Exportüberschüssen. Infrastruktur, Technologiekompetenz, Energieversorgung und strategische Rohstoffpolitik stehen im Zentrum. Das Ziel ist neben der Lebensqualität der Bevölkerung die wirtschaftliche Souveränität des Landes.

Der Staat spielt dabei – wie Friedrich List vorschlug – eine zentrale Rolle. Mehrjährige Wirtschaftspläne legen Prioritäten fest. Strategische Branchen wie Maschinenbau, Elektronik oder erneuerbare Energien erhalten durch Subventionen, erleichterte Kreditgewährung und Steuererleichterungen gezielt Unterstützung.

Die sich entwickelnde Wirtschaft war anfangs auf Technologietransfer angewiesen. Ausländische Investoren mussten daher (und müssen oft noch) Joint Ventures mit chinesischen Firmen eingehen, um Produktionsstätten aufzubauen. Der Staat hat massive Investitionen in Transportnetze, Häfen, Hochgeschwindigkeitszüge und Energieversorgung getätigt, um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Mit dieser Strategie wandelte sich China vom Billigproduzenten einfacher Konsumgüter zum führenden Hersteller von Hightech-Komponenten, Maschinen, Automobilen, Windkraftanlagen und zunehmend auch Halbleitern.

Laut UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) machten Chinas Fertigungs- und Industrieproduktion im Jahr 2023 28,7 % der weltweiten Gesamtsumme aus – mehr als der der USA, Japans und Deutschlands zusammen. Hier ist der Link zu der Zusammenstellung der Weltbank von 2024.

Systemkonkurrenz

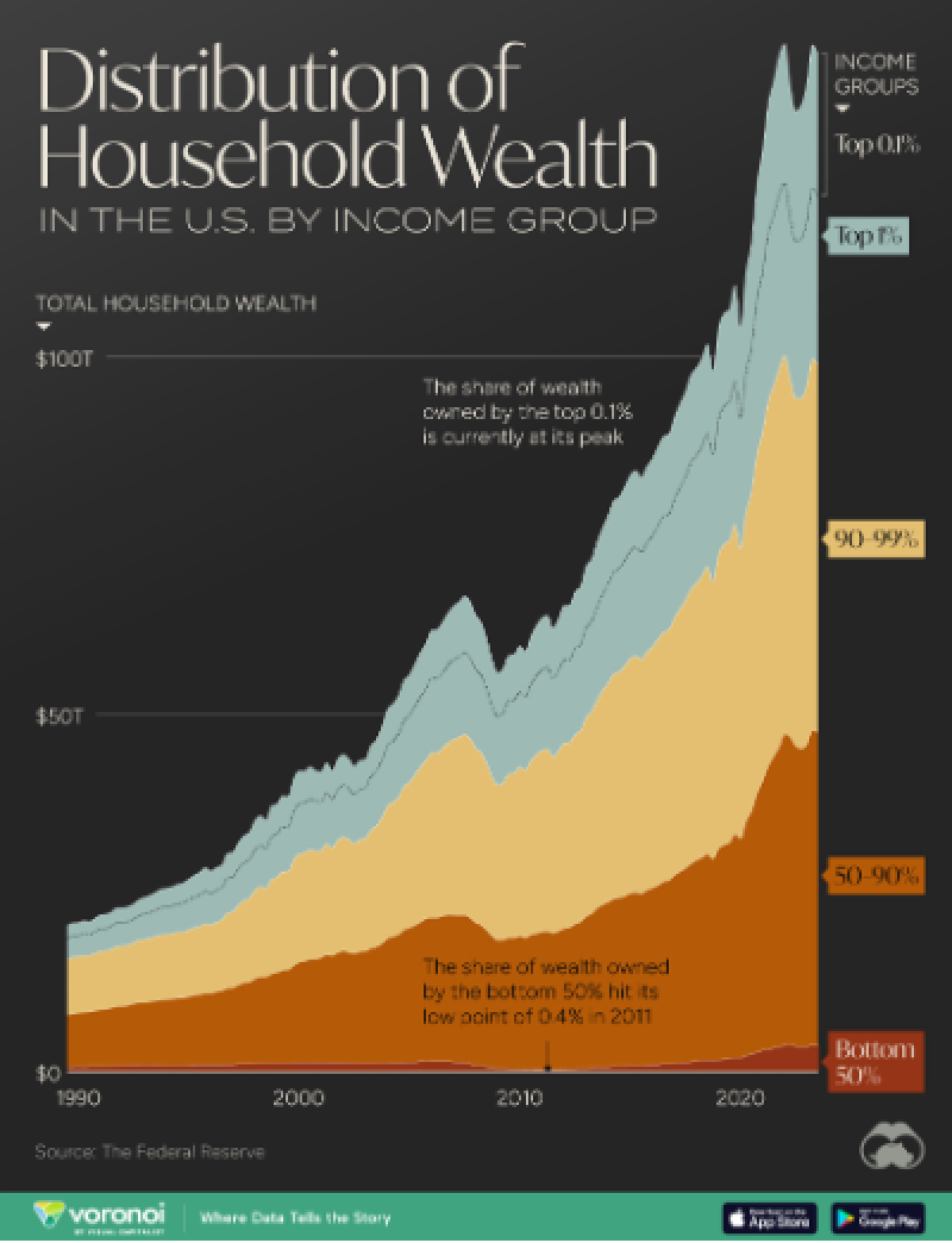

Die finanz-imperialistische und kolonialistische Wirtschaftsform versucht zwar, sich die Resourcen der restlichen Welt anzueignen und sich damit ein Leben „auf Pump“ zu ermöglichen – was zugegebenermassen eine lange Zeit funktioniert hat. Allerdings führt die Abkehr von der Realwirtschaft und die Konzentration auf die reiche Finanzwirtschaft zu erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen. Die Schere zwischen Reich und Arm (von Wallstreet und Mainstreet) ist in einer Weise aufgegangen, die auf Dauer nicht mehr tragbar ist.

Das Landslide-Wahlergebnis von Donald Trumps MAGA-Bewegung ist das Ergebnis gewesen. Nicht dass dies die politische Klasse der USA ernsthaft beunruhigen würde – wie es ihren Mitmenschen geht, ist in ihrer Prioritätenliste sehr weit unten angesiedelt. Hauptsache, wir bleiben gewählt und können mit den vielen materiellen Vergünstigungen die mit unseren Ämtern einhergehen, unsere Familie ernähren und uns ein schönes Leben machen. Diese Seite der Nachteile des oben beschriebenen Wirtschaftssystem sind für die „Herrschenden“ im System – oder die sich dafür halten – stört nicht wirklich. Eine soziale Revolution steht im Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“ trotzt entsprechender Unkenrufe von Kassandras nicht an. Die „Deplorables“ schimpfen zwar, „wählen“ aber dann gerne die „Alternative“ – auch wenn sich diese im Ergebnis nicht als solche herausstellt. Sie versuchen es dann halt bei der nächsten Wahl wieder vergeblich. Je elender die Menschen werden, um so mehr verkriechen sie sich und versuchen, irgendwie zu überleben. Karl Marx und Friedrich Engels hatten mit ihrer Verelendungstheorie angesichts der geschichtlichen Vorgänge offenkundig nicht Recht.

Das wirklich beunruhigende Problem dieses parasitären Wirtschaftssystems liegt dort, wo es seine eigene Existenz und die Existenz des Wirts, der es ernährt, in Frage gestellt ist – entweder weil der Wirt unter der Belastung zusammenbricht oder er die Kraft aufbringt, den Parasiten abzuschütteln.

Das diesem System immanente Haushaltsdefizit und das ebenfalls zwangsläufig damit einhergehende Aussenhandelsbilanzdefizit sind Krankheitssymptome, die nicht von allein zum Zusammenbruch des Systems führen, solange der Wirt den Parasiten noch erträgt. Wie wir in einem anderen Artikel dargestellt haben, halten die Vasallen derzeit das parasitäre System noch mangels echter Alternative aufrecht. Aber die Zeit läuft gegen das Finanz-Imperium, weil ein echter Systemkonkurrent mit grossen Schritten Raum greift.

Kirill Alexandrowitsch Dmitrijew (*12. April 1975 in Kiew) ist der CEO des Russian Direct Investment Fund (RDIF) – Russlands Staatsfonds mit einem Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar – und seit Februar 2025 Sonderbeauftragter von Präsident Putin für ausländische Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Seinen Angaben zufolge haben die BRICS-Staaten in den letzten zwei Wochen erstmals ein gemeinsames Handelsvolumen von über 1 Billion USD erreicht (Quelle: AInvest). Auch Präsident Putin bestätigte dies am 20. Juni 2025 während des Wirtschaftsforums in St. Petersburg (tass.com).

Dies unterstreicht den Erfolg des gestärkten wirtschaftlichen Zusammenwirkens innerhalb der auf echter Realwirtschaft gegründeten Gemeinschaft der BRICS-Länder – allen voran Russland und China – und ihre zunehmende globale Bedeutung. Was den Westen dabei besonders stört, ist, dass diese Handelsströme sämtlich in Landeswährungen ausserhalb des SWIFT-Systems abgewickelt werden. Weder das amerikanische Finanzministerium noch die Federal Reserve noch irgendeine andere westliche Wirtschaftssteuerungseinheit hat Einblick, was dort geschieht oder kann Einfluss darauf nehmen. Die westlichen Börsen mit ihren Preisnotierungen können diesen Teil der Wirtschaft nicht kontrollieren.

Die Zeiten, in denen der Dollar als Waffe und als Erpressungsmittel genutzt werden konnte, gehen ihrem Ende entgegen.

Man nehme nur das Motto BRICS-Gipfel 2023 (Südafrika): „BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism“.

„Gegenseitig beschleunigtes Wachstum“ klingt eher technokratisch. Aber dahinter steckt für die Bevölkerungen der BRICS-Staaten ein konkretes Versprechen und eine politische Botschaft. Es soll ausdrücken, dass die BRICS-Staaten ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht isoliert, sondern gemeinsam vorantreiben wollen, und dass diese Zusammenarbeit allen Mitgliedsstaaten zugutekommen soll, durch mehr Handel, Investitionen, Technologietransfer und politische Zusammenarbeit. Gemeinsame Infrastrukturprojekte, neue Industrien und Handelsabkommen sollen Wirtschaftswachstum schaffen, wovon auch die lokale Bevölkerung profitieren soll. Besonders für ärmere Regionen (z.B. im ländlichen Brasilien, in Teilen Indiens oder Afrikas) bedeutet das Versprechen die Aussicht auf mehr Investitionen und bessere Anbindung an globale Märkte. Das Wachstum soll dem Ziel dienen, Armut zu verringern und Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur auszubauen.

Bereits J. F. Kennedy hatte erkannt, dass man in einer Situation mit Systemkonkurrenz (damals galt noch die „rote Gefahr“) nur gewinnen kann, wenn man dafür sorgt, dass die jeweiligen Bevölkerungen ein angenehmes, sicheres Leben führen können und eine Stimme haben, die auch wirklich gehört wird. Sonst verliert das Herrschaftssystem mit der Zeit die Zustimmung für die eigenen Pläne und die Menschen wenden sich einem ihnen mehr entsprechenden System zu.

Kennedy entwarf am 13. März 1961 in seiner Ansprache bei einem Empfang im Weißen Haus für Mitglieder des Kongresses und für das diplomatische Korps der lateinamerikanischen Republiken einen Plan für Südamerikas Entwicklung:

„Der Lebensstandard jeder amerikanischen Familie wird steigen, Grundbildung wird für alle zugänglich sein, Hunger wird der Vergangenheit angehören, die Notwendigkeit massiver Hilfe von außen wird nicht mehr bestehen, die meisten Nationen werden in eine Phase des selbsttragenden Wachstums eingetreten sein, und obwohl noch viel zu tun sein wird, wird jede (lateinamerikanische) Republik Herr ihrer eigenen Revolution, ihrer eigenen Hoffnung und ihres eigenen Fortschritts sein.“

präsident kennedy - 13. März 1961

Diese Vision haben Wall Street und ihre Nutzniesser und Wirtschaftsparasiten nicht verfolgt und jetzt bekommen sie dafür die Quittung. Die Ansage an den Parasiten lautet: „So lange Ihr Euch wie Schurken verhaltet, werden wir als Alternative zu Dir arbeiten und Deine Politik wird Deine Isolation beschleunigen statt sie zu beheben.“ Diese Entwicklung ist unaufhaltsam, denn sie entspricht der Sozialnatur des Menschen.

Welche Alternativen hat das bestehende System angesichts dessen?

Es gibt Stimmen, die sagen, dass die Trump-Regierung hoffe, dass Amerika ein Internetmonopol, ein Computermonopol, ein Monopol für künstliche Intelligenz und ein Monopol für die Chipherstellung schaffen und mit den Monopoleinnahmen irgendwie das Zahlungsbilanzdefizit umkehren und die Weltmacht wiederherstellen kann.

Das ist ein Wunschtraum, denn um technologische Dominanz zu erreichen, braucht man Forschung und Entwicklung, und der Finanzsektor und die Unternehmen, die diesen technologischen Vorsprung eigentlich entwickeln sollten, denken nur kurzfristig und haben nur ihre eigenen Aktienkurse im Kopf. Die Art und Weise, wie die amerikanische Wirtschaft finanzialisiert ist, untergräbt ihre Fähigkeit, ihre finanzielle Macht über die Welt aufrechtzuerhalten, weil sie zu einer Deindustrialisierung der US-Wirtschaft geführt hat.

Zudem fehlt den USA für eine Reindustrialisierung schon die erste und wichtigste Ressource: das Humankapital. Das Bildungssystem ist dort fast ausschliesslich auf den Finanzsektor ausgerichtet. Realwirtschaftliche bildungsmässige Grundlagen sind beklagenswert schwach.

Die Amerikaner haben einen klugen Spruch: When you are in a hole, stop digging! (Wenn Du in einem Loch steckst, höre auf zu graben.) Aber mit der „Big Beautiful Bill“ arbeitet die Trump Administration entgegen diesem Spruch. Dieses Gesetz bringt schlicht „mehr vom Alten“: es ist die Umsetzung des Washington Consensus im Inland, mit der schon Ronald Reagan und Margaret Thatcher krachend gescheitert sind. Sparen für die Armen und „Entlastung“ für die Reichen führen nicht zu mehr Wachstum, im Gegenteil: die Finanzialisierung der Wirtschaft wird fortgesetzt und die Deindustrialsierung beschleunigt sich. Horrende Schulden für die Rüstung sind keine Investition. Sie sind hinausgeworfenes Geld für die am wenigsten produktive Branche. Sie produziert Schrott auf die Halde und führt damit zu weniger Lebensqualität.

Die einzige Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, eine solvente Wirtschaft zu werden, bestünde darin, den Versuch aufzugeben, die Welt mit einem Imperium zu beherrschen. Imperien zahlen sich nicht aus. Das ist die Lehre der Geschichte. Imperien kosten viel Geld, und am Ende geht die imperiale Macht bankrott, so wie Großbritannien mit seinem Imperium bankrott gegangen ist wie vor ihm schon das Imperium Romanum.

Wenn die Vereinigten Staaten diesem Schicksal entgehen wollen, müssten einfach ein Land wie alle anderen werden. Sie müssten gleichberechtigt sein. Es müsste eine Parität zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Ländern geben, wo alle denselben Regeln folgen. Aber wie Michael Hudson feststellt, ist das für den US-Kongress ein Gräuel. Es gibt dort immer noch einen populistischen Nationalismus, der sagt: „Wir wollen nicht wie jedes andere Land sein. Wir wollen nicht nach den Regeln leben müssen, nach denen andere Länder leben. Wir wollen weiterhin andere Länder dominieren können, weil wir befürchten, dass andere Länder, wenn sie die Möglichkeit haben, diplomatisch unabhängig zu werden, etwas tun könnten, was uns nicht gefällt.“ Solange man diese Mentalität hat, wird man sich am Ende gegen den Rest der Welt stellen und im Abseits landen, während die Globale Mehrheit beharrlich ihren konstruktiven, kooperativen Weg zu mehr Lebensqualität fortsetzt.

«Systemkonkurrenz: Finanz-Imperialismus vs. Realwirtschaft für die Menschen»